Einhorn.

Seit Jahrtausenden treibt die Menschheit eine faszinierende Frage um: Gibt es Einhörner? Und wie könnten sie aussehen? Die Spur des Einhorns führt quer durch die gesamte europäische Kunst- und Kulturgeschichte. Als Fabeltier, Forschungsgegenstand, Faszinosum verzaubert das Einhorn seit jeher und bleibt bis heute ein kulturelles Phänomen.

Oberrheinisch (Basel), Wilde Männer und Fabeltiere, um 1430–1440, MAK – Museum für angewandte Kunst, Wien © MAK, Wien/Ingrid Schindler

Als Einhörner noch bunt waren: mittelalterliche Tapisserie.

Als Wesen unter Tieren wurde es gesichtet, vielfältig beschrieben und immer wieder in der bildenden Kunst dargestellt. Es wurde idealisiert und angezweifelt. Das Einhorn ist nicht einzufangen – bis heute. Es lebt in der Phantasie. Wie sanftmütig das Wundertier sein kann, wie eigenwillig, kampfstark und wandlungsfähig, zeigen Werke der Kunst von der Antike bis zur Gegenwart.

Eins steht fest: Wer der Spur des Einhorns folgt, wird in unbekanntes Terrain gelockt. Träume, Wünsche und Sehnsüchte weckt das wunderbare Wesen mit seinem Horn. Zähmen lässt es sich nur von einer Jungfrau, so hieß es einst. Und heute? Das Einhorn beweist: Die Grenze zwischen der Wirklichkeit und dem Imaginären bleibt durchlässig.

Anmutig: Feuervergoldetes Einhorn aus Tibet.

Im Wappen: Oft verkörpert das Einhorn positive Eigenschaften.

Sprungbereit: Einhörner können sehr kraftvoll auftreten.

„Nun will ich glauben, dass es Einhörner gibt.“

Zwischen tausend Blumen: Anmutiges Einhorn auf einem spätmittelalterlichen Wandteppich.

Flämisch (Brüssel), Einhorn und Hirsch, um 1500, Privatsammlung, courtesy of Sayn-Wittgenstein Fine Art, New York

Das Einhorn ist ein außergewöhnliches Wesen. Sein unverwechselbares Erkennungsmerkmal sticht heraus, buchstäblich: Dieses Tier hat ein Horn. Und nicht zwei. Doch darüber hinaus herrscht keineswegs Einigkeit über sein Aussehen. Die Biodiversität und Formenvielfalt des Einhorns ist beachtlich.

Maerten de Vos (1532–1603), Einhorn, 1572, Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin © Staatliches Museum Schwerin SSGK/Ulrich Pfeuffer

Majestätische Erscheinung: Der niederländische Künstler hatte eine Beschreibung zum Einhorn des antiken Gelehrten Plinius (1. Jahrhundert) gelesen.

„Die Einhörner haben das Horn in der Mitte des Kopfes.“

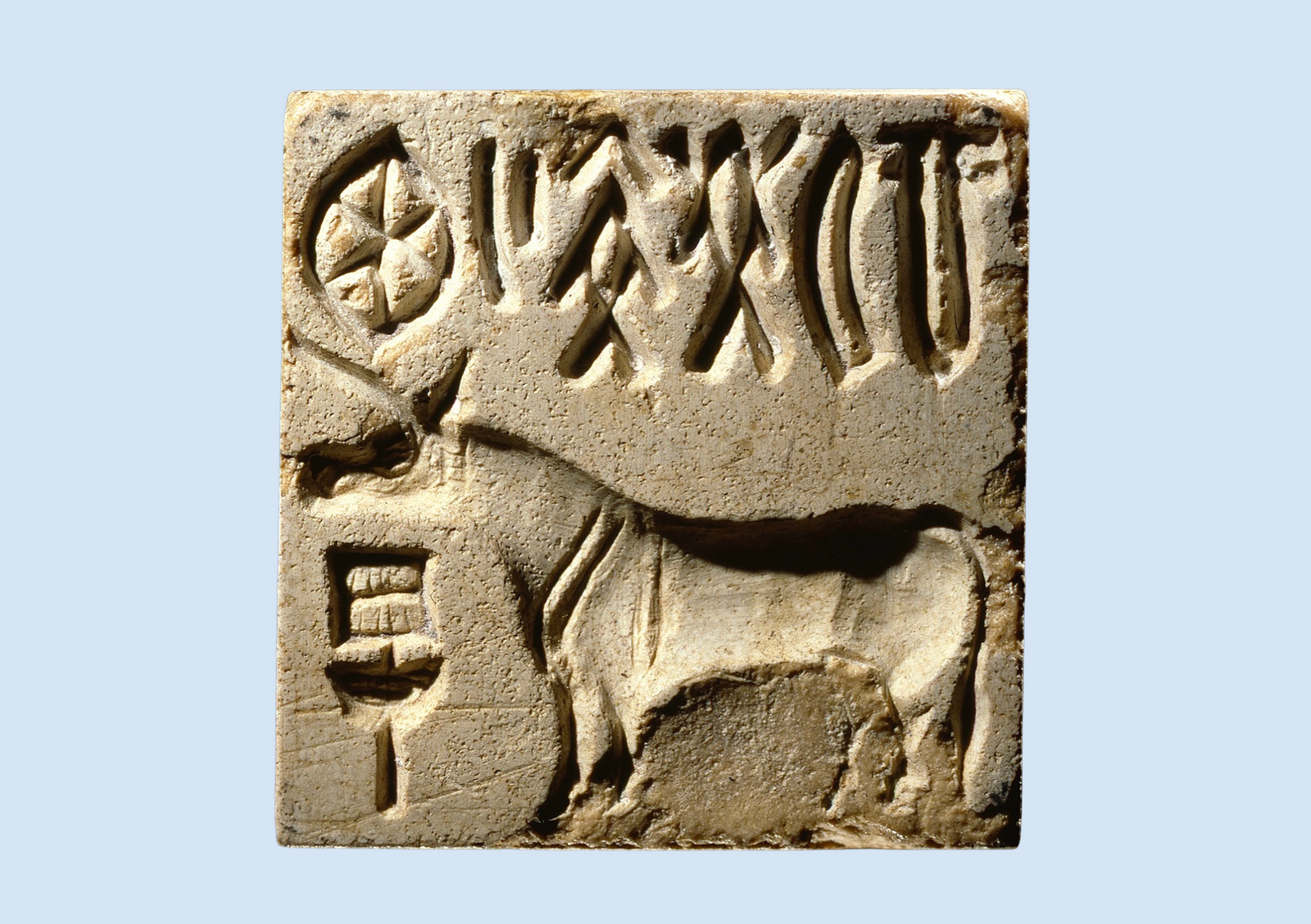

Ob mit Ziegenbart oder Elefantenfüße, Pferdeschweif oder Ringelschwanz: Das Einhorn kennt vielfältige Erscheinungsformen. Ihren Ursprung hat die Vorstellung vom Einhorn in Indien vor über 4000 Jahren. Von dort verbreitete sie sich nach Tibet, China, Japan und Persien. Auf seiner Wanderung über Zeiten und Räume hinweg erfuhr das einhörnige Wesen verblüffende Wandlungen.

Vor über 4000 Jahren aus Ton geformt: Die ältesten Einhorn-Darstellungen sind Keramiksiegel der Induskultur.

Dämonen abwehrend: Das Qilin hat in der chinesischen Kultur eine große Bedeutung.

Kirin heißt das Einhorn in Japan: ein Glücksbringer aus Elfenbein

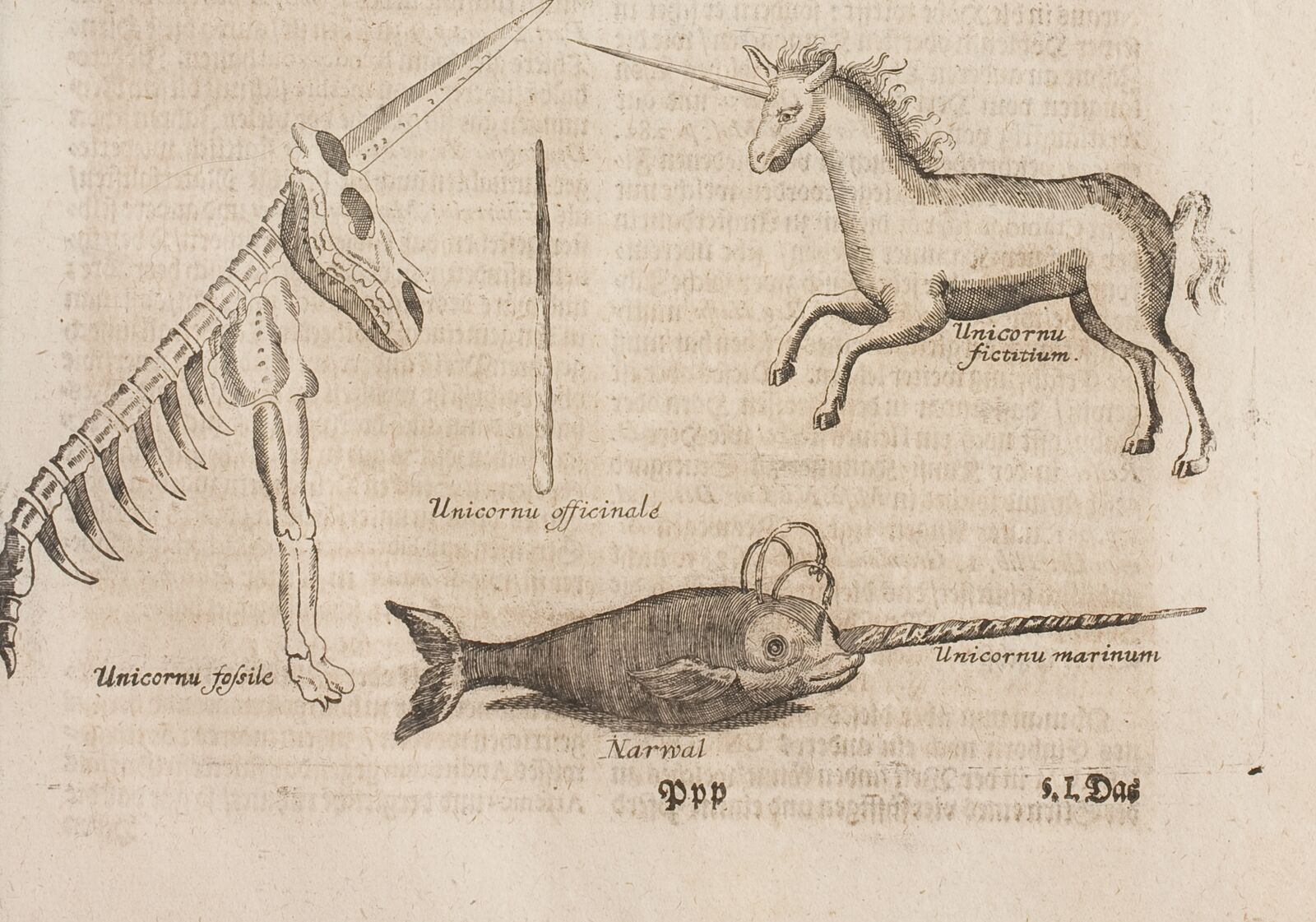

Französisch, Verschiedene Arten des Einhorns, in: Pierre Pomet (1658–1699) Histoire générale des drogues, traitant des plantes, des animaux, & des minéraux (Allgemeine Geschichte der Arzneien, behandelt die Pflanzen, Tiere und Mineralien), Paris: Jean-Baptiste Loyson und Augustin, Pillon 1694, Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel

Unter Europas Gelehrten strittig: Das wahre Aussehen war auch im 17. Jahrhundert noch nicht geklärt.

„Dieses Tier trägt ein Horn in der Mitte der Stirn, das eine Elle lang ist. Die Basis des Horns, zur Stirn hin, ist … ganz weiß; der obere Teil, die Spitze des Horns, ist leuchtend purpurrot; der mittlere Teil ist schwarz.“

Ins christliche Europa gelangte das Einhorn, nachdem der Autor Physiologus, es im 2./3. Jahrhundert beschrieb. Doch wie genau sieht dieses außergewöhnliche Wesen aus? Hat das Tier nun rötliches Fell oder leuchtet es makellos weiß? Gleicht es eher einem Zicklein oder erreicht es die Größe eines Elefanten? Seit etwa 1500 zeigt sich das Einhorn meist in pferdeähnlicher Gestalt: Weitere künftige Wandlungen sind nicht ausgeschlossen.

„Es mag einsame Weideplätze und wandert dort in Einsamkeit ...“

Als von Gott erschaffenes Tier zeigt ein mittelalterlicher Buchmaler das Einhorn.

Meister des Flämischen Boethius (tätig letztes Viertel 15. Jahrhundert), Gottvater mit Adam und Eva im Paradies, in: Flavius Josephus (1. Jahrhundert) Antiquités judaïques et Guerre des Juifs (Jüdische Altertümer und Der jüdische Krieg), 1480–1483, Bibliothèque nationale de France, Paris, département des Manuscrits

Ob in der Schöpfungsgeschichte, im Garten Eden oder bei der Sintflut: In der christlichen Bildwelt seit dem Mittelalter ist das Einhorn als Wesen unter Tieren von Anfang an immer mit dabei. Tatsächlich erwähnt die Bibel das Einhorn mehrmals. Auch deshalb zweifelte bis ins 17. Jahrhundert kaum jemand seine Existenz ernsthaft an.

„Wer aber ist dieses Einhorn, wenn nicht Gottes eingeborener Sohn…“

Das Einhorn wurde im Laufe der christlichen Tradition sogar zu einem Symbol für Christus. Einer überlieferten Legende zufolge konnte das wundersame Wesen nur von einer „reinen Jungfrau“ gefangen werden – und diese Vorstellung verband sich mit Maria, der Mutter Jesu. Zahllose Darstellungen in Gebetbüchern und auf Altären zeigen das Einhorn an ihrer Seite. Mittelalterliche Theologen sahen in ihm ein Sinnbild für die Menschwerdung Gottes und für die Empfängnis Jesu im Schoß der jungfräulichen Madonna.

Christliche Einhorn-Symbolik in einem niederländischen Gebetbuch.

Das mystische Einhorn mit der Jungfrau Maria auf einem Glasgemälde aus Freiburg.

Von der Verkündigung an Maria bis zur Einhornjagd im Hortus Conclusus, dem umschlossenen Garten, reicht das Spektrum der Darstellungen. Die detailreichen und lebendigen Szenen sind oft aufgeladen mit vielschichtiger Symbolik. Diese Bilder sprachen ein breites Publikum an, waren aber teilweise theologisch und intellektuell sehr anspruchsvoll.

„Wollt ihr wissen, wer dieses Einhorn ist, es ist unser lieber Herr Jesu Christ.“

Mitteldeutsch (Erfurt), Mariä Verkündigung in der Allegorie der Einhorn-Jagd, 2. Hälfte 15. Jahrhundert, Hohe Domkirche zu Erfurt, Domkapitel © Dombauamt, Bildarchiv, Erfurt/Falko Behr, Erfurt

Einhorn aus dem Erfurter Dom. Schriftbänder erläutern die komplexe Symbolik des monumentalen Altarbilds.

„… so Gott wollte, könnten gewiß auch Einhörner existieren.“

Besondere Bedeutungsfacetten zeigt das Einhorn in Gesellschaft von Frauen. Zahlreiche bildliche Darstellungen feiern das vertrauensvolle Miteinander: Die edle Dame und das anmutige Zaubertier scheinen wie füreinander geschaffen. Sanft schmiegt das Einhorn sich an, sie wiederum umarmt es innig. Aber geht es hier um mütterliche Fürsorge oder um Verführung? Das Zusammentreffen kann viele inhaltliche Nuancen haben. Schon bei den mittelalterlichen Minnesängern mischten sich unter dem Stichwort „Liebesjagd“ erotische Anklänge in das Einhorn-Motiv. Doch auch Themen wie eheliche Treue und moralische Triebkontrolle wurden darin verhandelt. Zwischen 1350 und 1550 erlebte das Motiv seine Blütezeit – ehe es in neuerer Zeit von Kunstschaffenden erneut aufgegriffen und neu interpretiert wurde.

„… wegen seiner Freude an den Jungfrauen vergisst es seine Grausamkeit und Wildheit; jeden Verdacht beiseiteschiebend, geht es zu der sitzenden Jungfrau und schläft auf ihrem Schoß ein.“

Italienisch (Veneto), Jungfrau mit Einhorn, um 1510, Rijksmuseum, Amsterdam

In zarter Melancholie und stiller Zweisamkeit: Das Einhorn in weiblicher Gesllschaft.

Rätselhaft und vieldeutig: Das Einhorn sucht die Nähe von Frauen.

„Die Mädchen aber, die zu diesem Fang in der Lage sind, müssen adeliger und nichtbäurischer Herkunft sein,… und es freut sich, wenn sie blondhaarig und kußbereit sind.“

Flämisch oder niedersächsisch?, Jungfrau mit Einhorn am Brunnen und Jagdgruppen, Ende 15. Jahrhundert?, Evangelische St. Gotthardt- und Christuskirchengemeinde, Brandenburg an der Havel © Hans-Uwe Salge, Brandenburg an der Havel

Edeldame mit weißem Einhorn auf einem Bildteppich aus Brandenburg an der Havel: Vielleicht war das kostbare Stück eine Mitgift beim Eintritt ins Kloster.

Wo in aller Welt lebt das Einhorn? An der Küste Nordamerikas verortet es diese Karte.

Nordfranzösisch (Dieppe), Karte der Ostküste Nordamerikas, in: Zeeatlas (Atlas de Dauphin) (Meeresatlas. Atlas des Dauphins), um 1538, KB Nationale Bibliotheek, Den Haag

Niemand in Europa hatte das Einhorn je mit eigenen Augen gesehen. Aber die antiken Schriften berichteten davon. Also musste das seltene Tier in anderen, ferneren Weltregionen vorkommen! Berichte von Reisenden nährten den Glauben, überzeugende Illustrationen beglaubigten die Schilderungen. Auch auf Landkarten außereuropäischer Gebiete war das Tier, wie selbstverständlich, verzeichnet.

„Deshalb muss den Landfahrern und weit Reisenden Glauben gegeben werden …: das Tier ist nun einmal auf der Erde, sonst wären der Hörner keine vorhanden.“

Einhorn-Horn von Saint-Denis, vor Mitte des 13. Jahrhunderts, Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge, Paris

Über zwei Meter lang: Ein imposantes Horn gab es im Schatz der Kathedrale Saint-Denis bei Paris zu bewundern.

Und es gab scheinbar handfeste Beweise: Kirchenschätze und Kunstkammern verwahrten das lange, spitze, gedrehte Horn als kostbaren Fund mit Seltenheitswert. Seine außergewöhnliche Form und Seltenheit galten als Bestätigung für die Existenz des Einhorns. Erst ab dem 16. Jahrhundert dämmerte es ersten Forschenden, dass diese sogenannten „Einhornhörner“ in Wahrheit von Narwalen stammten. Traditionelle Quellen wurden nun zunehmend kritisch hinterfragt und das überlieferte Weltwissen wurde überprüft. Zweifel mehrten sich – die Skepsis wuchs.

Joachim von Sandrart (1606–1688), Großer Fischmarkt, um 1654/55, bez. unten rechts: von Sandrart, Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie

Zahn des Narwals: aus dem Meer gefischt. Aktuelle naturwissenschaftliche Erkenntnisse flossen in das Gemälde ein.

Es brauchte ein Jahrhundert lebhafter Debatten, dann erst war die Wissenschaft sich einig: Das Einhorn musste ein erfundenes Tier sein. Eine ernüchternde Erkenntnis! Aber, wie wunderbar: Das totgesagte Einhorn lebt ungeachtet aller naturkundlichen Evidenz als Fabelwesen weiter - resilient gegen alle wissenschaftlichen Beweise.

Fossile Funde aus Sibirien mit der typischen Spiralwindung, aus einer sächsischen Kunstkammer.

Farbenfroh: Frühe Abbildung eines Narwals, genannt See-Einhorn, aus dem 15. Jahrhundert.

Ein Medizinprofessor fasste 1704 den Forschungsstand zusammen. Das vierfüßige Einhorn war frei erfunden: „Unicornu fictitium“.

„… wer ein Einhorn begehret kann es zwischen den Grönländischen Eißschollen antreffen.“

„Und am morgen nach dem Sonnenaufgang kommt das Einhorn, taucht sein Horn in besagten Fluss und vertreibt dadurch das Gift aus ihm (…): Das habe ich selbst gesehen.“

Ab 1600 erlebten Einhorn-Apotheken einen regelrechten Aufschwung – manche existieren bis heute, zumindest dem Namen nach. Das seltene Horn galt früher als hervorragendes Heilmittel gegen nahezu alle Krankheiten. Die medizinische Wirksamkeit betonen schon die frühesten Quellen. Ob bei Epilepsie oder anderen unheilbaren Leiden ließ sich die Arznei in Pulverform verabreichen – geschabt vom „echten“ Einhorn. Selbst Martin Luther vertraute dem Wundermittel.

Österreichisch (Zwettl), Apothekenzeichen Einhornkopf mit Narwalzahn, um 1720, Zisterzienserstift Zwettl, Stiftssammlungen

Im Zeichen des Einhorns kranke Menschen heilen: ein österreichisches Apothekenzeichen lockt die Kundschaft, mit echtem Narwalzahn.

Sogar die tödlichsten Gifte aller Art – so war man überzeugt – könne die starke Kraft des Einhorns neutralisieren. Die ständige Angst vergiftet zu werden, trieb vor allem die Mächtigen um. Daher ließen sich Fürsten Trinkpokale aus Einhorn-Horn anfertigen oder sie prüften fragliche Speisen mit einem Stück des Horns. Im Laufe des 17. Jahrhunderts nahm die Einfuhr von Narwalzähnen schwunghaft zu. Das spiegelte sich in einem drastischen Preisverfall des Präparats.

„Jeder weiß, wie stark ihr Horn gegen Gift wirkt.“

Süddeutsch, Gefäße für wahres Einhorn (Unicornu verum) und gegrabenes Einhorn (Unicornu fossile), um 1740, Deutsches Apotheken-Museum, Heidelberg

Aus dem Arzneischrank: „Wahres Einhorn“ war ein kostspieliges und begehrtes Heilmittel.

Süddeutsch (Nürnberg?), Spanschachtel für Edel-Einhornpulver, 18. / frühes 19. Jahrhundert, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg

Aus der Stern-Apotheke in Nürnberg stammt die Spanschachtel für „Edel-Einhornpulver“. Noch im frühen 19. Jahrhundert vertrauten manche der alten Magie.

„… seine Kaiserliche Majestät (Maximilian) hat jederzeit ein Einhorn, in Gold gefasst, bei sich auf dem Tisch gehabt, und wenn eine Speise mit Gift vermischt vor seinen Augen war, hat das Einhorn angefangen zu schwitzen.“

Barfuß auf Einhorns Rücken: Die am ganzen Körper behaarten Wilden Leute des Spätmittelalters versinnbildlichten die ungebändigte Natur.

Meister des Amsterdamer Kabinetts (Hausbuchmeister), tätig um 1475 – um 1500, Wilder Mann auf einem Einhorn, 1473–1477, Rijksmuseum, Amsterdam

„... errette mich von den Einhörnern.“

Nicht nur zutraulich, liebenswürdig und friedfertig ist das Einhorn. Im Gegenteil: Die frühen Autoren betonen in manchen Situationen seine Wildheit und Angriffslust. Wie bedrohlich und unheimlich sich das Einhorn verhält, schildern künstlerische Darstellungen bis ins 16. Jahrhundert auf eindrucksvolle Weise.

Werkstatt des Flammschweiflöwen (Nürnberg), Aquamanile in Gestalt eines Einhorns,1. Viertel 14. Jahrhundert, Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge, Paris

Mit Flammenschweif und Zottelmähne: ein Gießgefäß fürs rituelle Händewaschen.

Gegen Menschen, Tiere und Artgenossen wendet sich die ungezügelte Aggression des Einhorns. Nur die sogenannten „Wilden Leute“ des Spätmittelalters - mythische Naturwesen mit Ganzkörperbehaarung - kamen mit ihm zurecht. Sie konnten es sogar reiten. Diese Wesen waren in der damaligen Vorstellungswelt ein Gegenbild zur zivilisierten menschlichen Gesellschaft.

„Vor ihm kann man sich nicht schützen und sich ihm mit keiner Waffe nähern, so böse ist dieses Tier, so stark, so zornig und so stolz ist es, so furchtlos (…).“

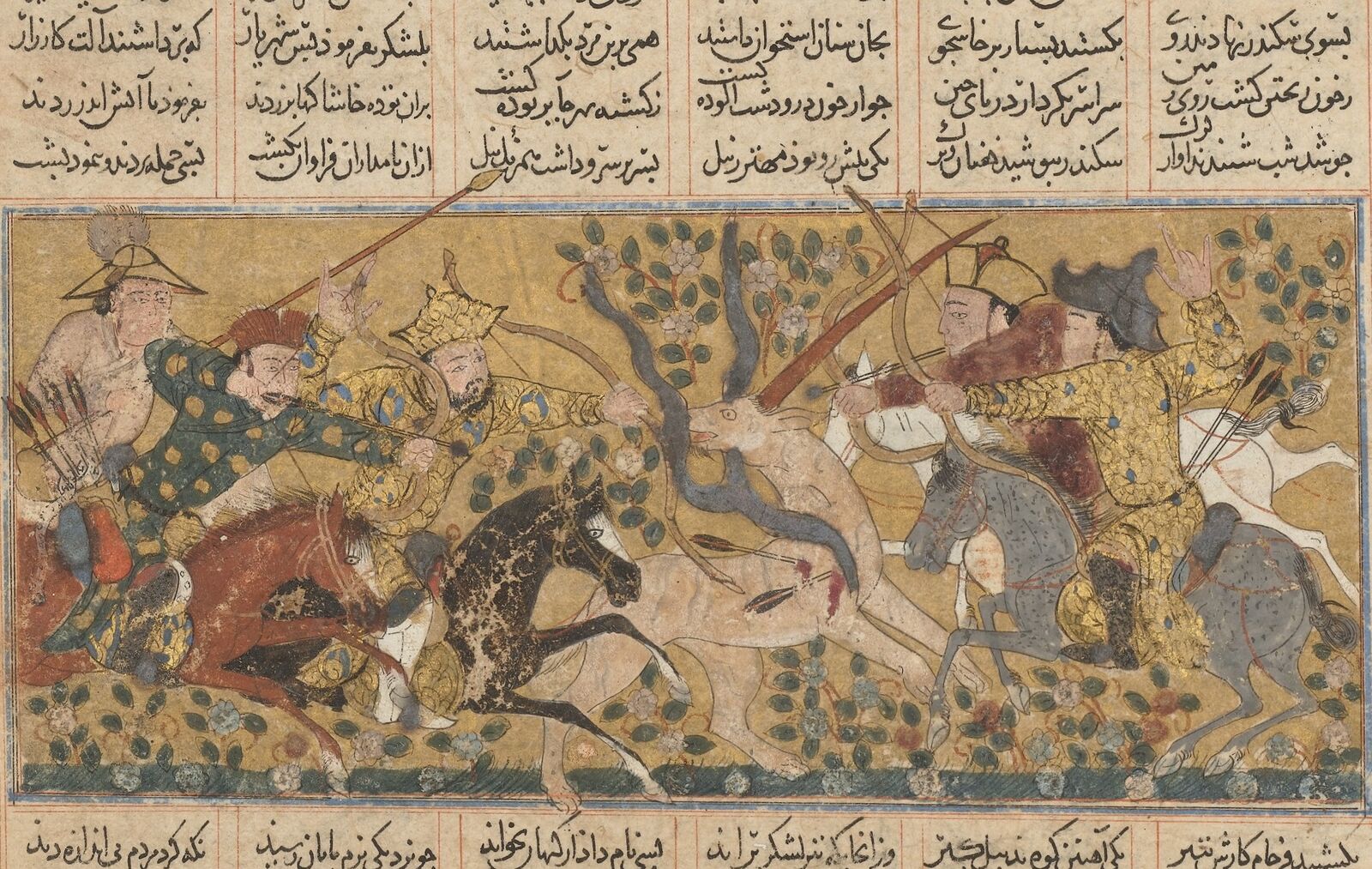

Alexander der Große mit den Seinen erlegt in einer gewaltigen Schlacht 8450 Einhörner, wie ein mittelalterlicher Roman berichtet.

Im persischen Heldenepos Schāhnāme (Buch der Könige) muss Prinz Goschtasp sich gegen ein Untier gehaupten…

… und König Iskander besiegt ein gefährliches Einhorn mit Pfeil und Bogen.

Mutig attackiert das Einhorn sogar Drachen, Löwen und mit Vorliebe Elefanten. Frühe Berichte über das Rhinozeros dürfte in die Erzählungen vom „wilden Einhorn“ eingeflossen sein. In Heldenlegenden aus Europa und Persien müssen tapfere Einzelkämpfer gegen das böse Einhorn antreten. Wer trägt den Sieg davon? Das tapfere Schneiderlein im Märchen verzichtet auf Waffengewalt und trickst das Einhorn pfiffig aus. In der zeitgenössischen Kunst lebt der kämpferische Wesenszug des mythischen Tieres wieder auf. In existenziellen Kämpfen wird es erneut zum Identifikationsmodell.

Brutal überwältigt das Einhorn ein Reh.

Der Ritterheilige Georg zieht auf Einhorns Rücken in den Drachenkampf.

Muskulöser Körperbau: Auch im plastischen Medium siegt des Einhorns Kraft.

Streitbar und verletzlich: Einhorn als Begleiter selbstbestimmter Weiblichkeit.

„Vor diesem Horn ist selbst ein Elefant, trotz seiner Körpergröße, nicht sicher: Zum Kampf schärft es sein Horn durch Reiben an Felsen.“

Edle Glanzstücke

Ein besonderes Einhorn-Reservat waren die Kunst- und Wunderkammern. Sie bildeten das Wissen und die Rätsel der Welt im Kleinen ab und waren eine Keimzelle der späteren Museen. Als Fürsten und wohlhabende Bürgersleute in der Renaissance- und Barockzeit begannen, Sammlungen staunenswerter Objekte aus Natur und Kunst anzulegen, gehörte das Einhorn zu den gefragtesten Raritäten.

Süddeutsch, Eingehurn des Kanonikers Andreas von Thüngen, 16. Jahrhundert, Goldmontierung Nürnberg?, Umkreis Wenzel Jamnitzer? (1507/08–1585), Galerie Bernard De Leye, Brüssel

Angebliches Einhorn-Horn aus Adelsbesitz mit sagenhafter Fundgeschichte.

Es galt als quasi das edle Stück in der Kunstkammerstück schlechthin: Ob als ganzes „echtes“ Horn, kunstvoll mit Schnitzereien verziert oder zum Trinkgefäß umgestaltet. Ebenfalls hoch im Kurs standen schimmernde Einhorn-Figuren aus Meisterhand, geformt aus Elfenbein, Gold oder Silber. Sie stellten einem das Wunderbare in greifbarer Form vor Augen.

Hingucker auf der fürstlichen Tafel: Einhorn als Trinkspiel.

Handwerklich verarbeiteter Narwalzahn mit Silberfassung. Einhorn-Trinkbecher konnten angeblich Gifte neutralisieren.

Einhorn obenauf: Ein fürstliches Hochzeitsgeschenk aus vergoldetem Silber.

„Und um Ihnen die Wahrheit zu sagen, diese Hörner, die man uns … unter dem Namen Einhorn zeigt, sind andere Tiere als die, die man uns auf Gemälden zeigt.“

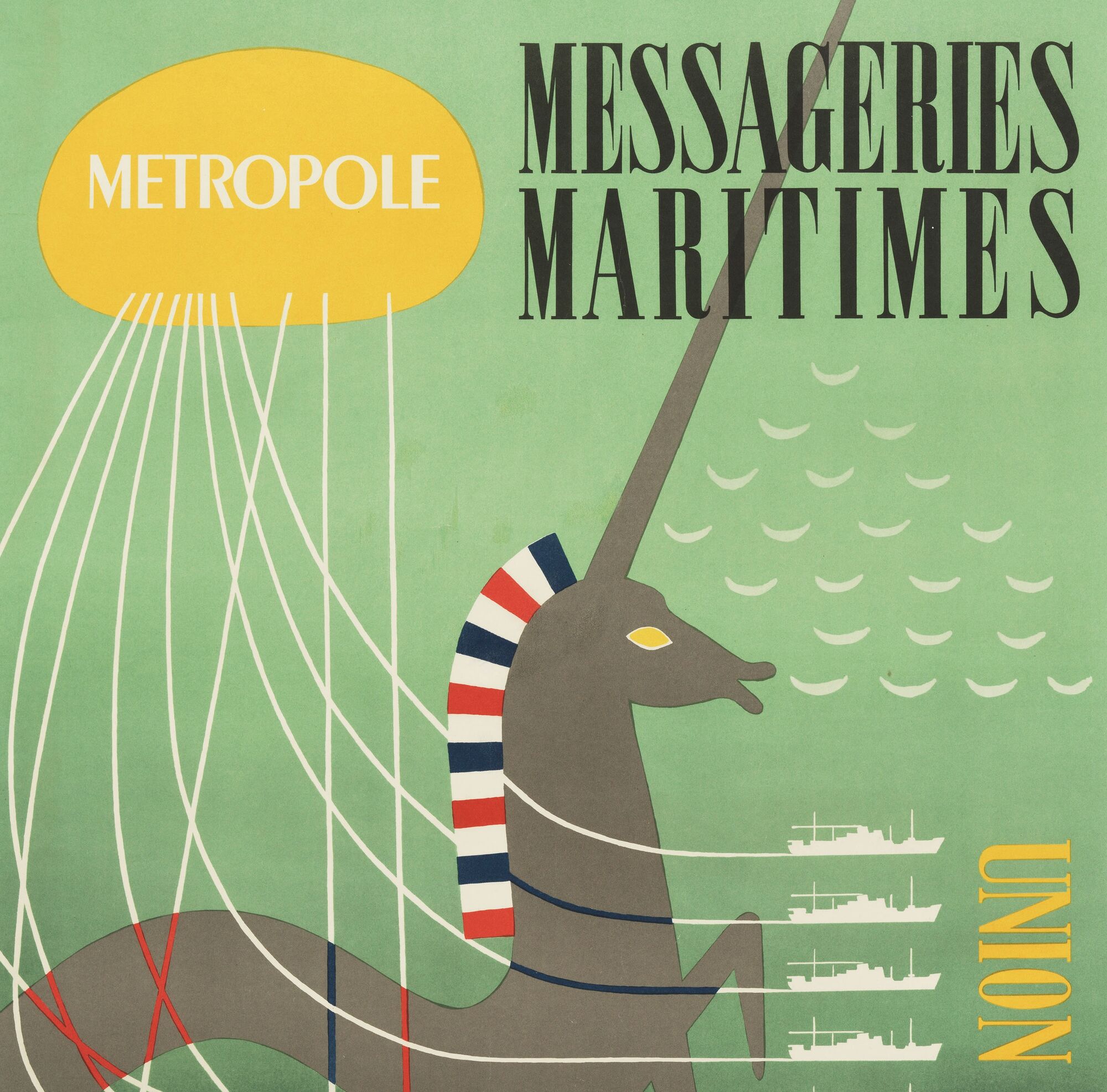

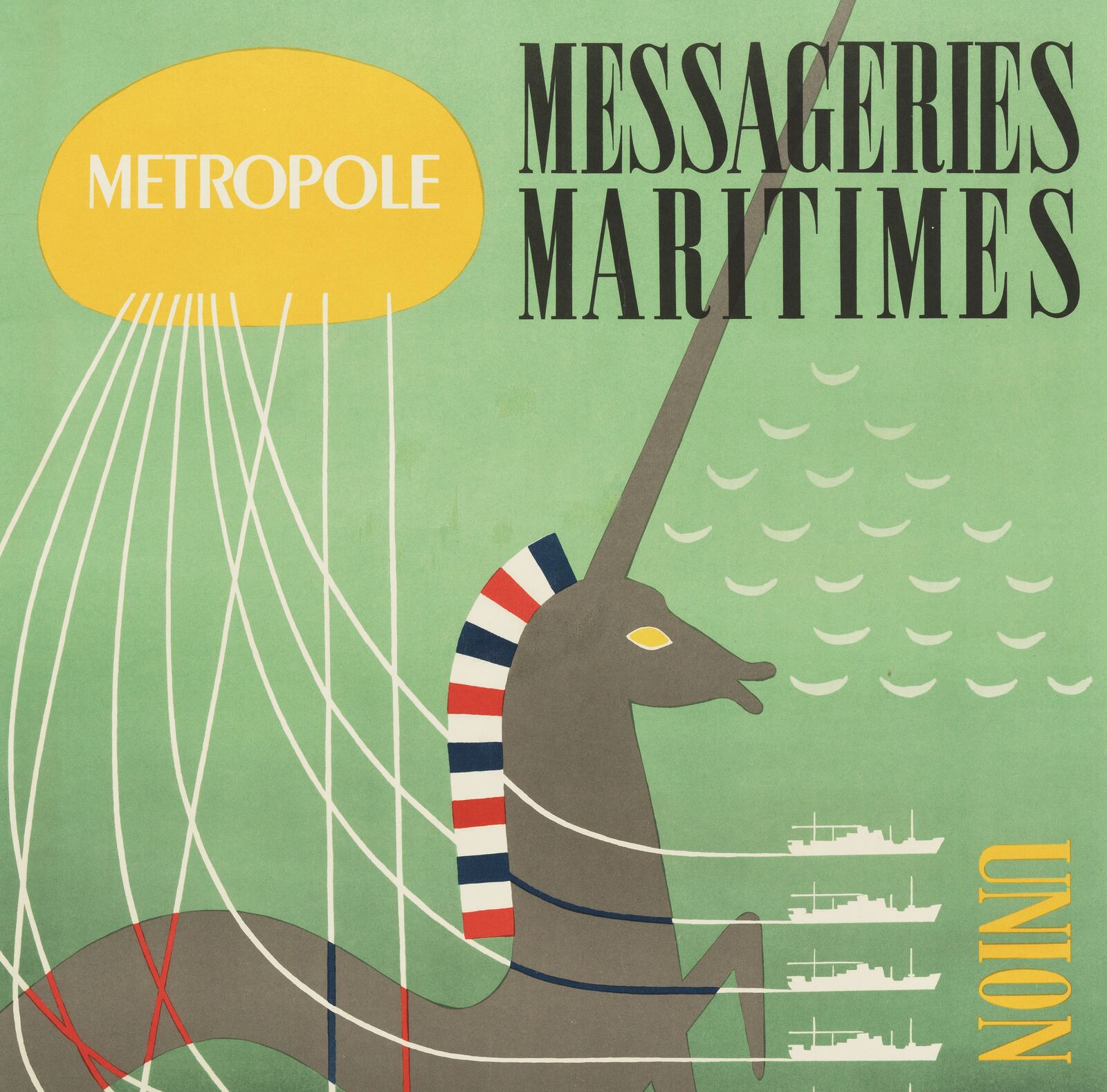

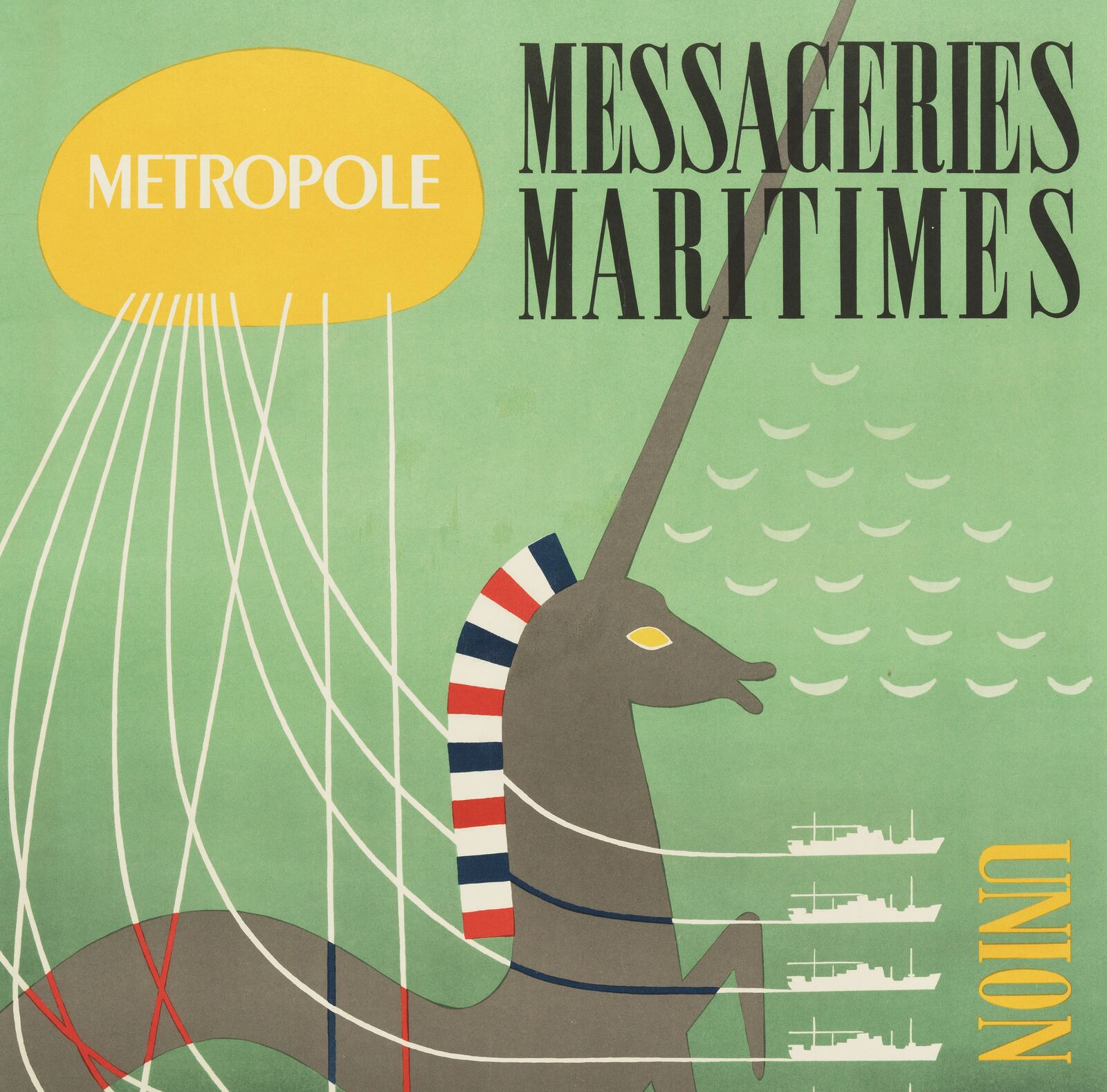

Als lebhaftes Meereswesen: Einhorn macht Reklame.

Poulain (tätig um 1950), Meeres-Einhorn der Messageries Maritimes, Werbeplakat für die Reederei Messageries Maritimes, 1946–1958, Privatsammlung

Als frei erfundenes Fabelwesen besitzt das Einhorn eine besondere Eigenschaft: Es ließ sich seit jeher auf vielfältige Weise deuten und mit ganz unterschiedlichen Bedeutungen aufladen. Im Laufe Jahrhunderte traten Einhörner in den verschiedensten Handlungsfeldern und Themenbereichen auf. So stand das Einhorn etwa für Keuschheit und Tugend, konnte aber ebenso mit Hochmut oder anderen Eigenschaften in Verbindung gebracht werden.

Französisch, Konfrontation von Gut und Böse, Tugend und Laster, um 1505, S. Franses, London © S. Franses Limited, London

Links die Laster, rechts die Tugenden: Die riesige Tapisserie veranschaulicht komplexe Gedanken.

Im politischen Bereich triumphierte das Einhorn als Wappentier der Herrschenden. Kraft seiner Klugheit und Schnelligkeit lief es im 20. Jahrhundert sogar für Werbezwecke auf – stets wandlungsfähig und schillernd in seinen Eigenschaften. Zur anhaltenden Beliebtheit des Einhorns trägt auch sein anmutiges Erscheinungsbild bei: Allein sein spitz zulaufendes Horn, das wie ein markantes Ausrufezeichen emporragt, zieht die Aufmerksamkeit auf sich.

Agentur Le Globe (Paris), La Licorne, 1907 – um 1915, Werbeplakat der Compagnie française des automobiles „Corre“ La Licorne, Neuilly-sur-Seine, Privatsammlung

Legendäre Schnelligkeit: Autowerbung im Zeichen des Einhorns.

Französisch, Einhorn als Wappenhalter, in: Graduale des Robert de Croÿ, 1540, Le Labo – Cambrai, Bibliothèque classée de l’agglomération de Cambrai

Macht auch als Wappenhalter eine gute Figur: Das Einhorn verkörpert oft positive Eigenschaften.

"Dieses Tier ist schneller und kräftiger als jedes andere … Es kommt eher langsam in Gang, aber je länger der Lauf dauert, desto wunderbarer wird seine Kraft, und es läuft immer länger und schneller.“

In jüngster Zeit übernimmt das Einhorn neue Rollen. Die LGBTQAI+-Community und marginalisierte Gruppen wählen es als Symbol und Identifikationsgestalt. Auch ein Symbol der Klimakrise ist das seltene Tier geworden. Aus den Kindernzimmern wie aus der Pop- und Konsumkultur ist es ohnehin nicht mehr wegzudenken. Und in den digitalen Welten des Internets lebt es, offen für neue Bedeutungen.

Unbekannter Schnitzer nach einem Entwurf von Helmtraud Wunderwald (1922–2016), Schneider und Einhorn, 1946 Figuren für ein Diorama zum Märchen Das tapfere Schneiderlein, Stadtmuseum Dresden, Museen der Stadt Dresden © Jens Ziehe, Berlin

Moderne Märchenwelten: Als Spielzeugfigur tritt das Einhorn gegen das tapfere Schneiderlein an.

René Magritte (1898–1967), Der Meteor, 1964, Privatsammlung

VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Jahrhundertelang war das Einhorn nahezu völlig aus der Kunst verschwunden. Seit dem Barock schien es sich in die ferne Erinnerung zurückgezogen zu haben. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts tauchte das sagenumwobene Tier wieder auf in den bildenden Künsten. Nun machten Künstlerinnen und Künstler, die sich oft selbst in einer Art Randexistenz sahen, das seltene, magische Einhorn zu einer Identifikationsfigur auf dem Weg in die Moderne. In einer zunehmend von Technik und rationalem Denken geprägten Zeit verkörpert das magische Tier eine Gegenwelt: Sein Refugium bleibt die Phantasie.

Arnold Böcklin (1827–1901), Das Schweigen des Waldes, 1885, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Posen

Aus geheimnisvollem Wald tritt das Einhorn ins Licht: Böcklin verband oft das Wirkliche mit dem Phantastischen und einem Hauch Ironie.

Armand Point (1861–1932), Prinzessin mit Einhorn, 1896, Lucile Audouy, Paris

Renaissance des Einhorns: Der in Algier geborene Künstler gehörte zu den Symbolisten in Paris.

„Warum sind sie bloß fortgegangen, was meinst du? Wenn es sie überhaupt je gegeben hat?“

„Was weiß ich! Die Zeiten ändern sich. Glaubst du, das heute sei eine gute Zeit für Einhörner?“

Oft schwingen in modernen Einhorn-Bildern traditionelle Vorstellungen mit, so wie die enge Verbindung zwischen Frau und Einhorn. Aber heute werden die überholten Geschlechterrollen zunehmend kritisch hinterfragt. Es entstehen neue Verknüpfungen und Facetten: Mal sanft ironisch, surreal oder sogar gänzlich abstrakt wird das Einhorn in der Gegenwartswelt neu verortet.

Selbstbewusst: Das Einhorn im Porträt bei der zeitgenössischen Künstlerin Marie Cecile Thijs.

Das Einhorn ist in den Grenzbereichen unserer Welt zu Hause und bewegt sich am Rand der menschlichen Wirklichkeit. Durch seine Besonderheit verkörpert das außergewöhnliche Tier die Möglichkeit, anders zu sein und jenseits der Norm zu leben. Einhörner eröffnen so die Chance, Anderssein mit Bewunderung zu begegnen – weil dieses zauberhafte Wesen sich frei ausleben kann: so wie es ist.

Gustave Moreau (1826–1898), Frau und Einhorn, o. J., Musée national Gustave Moreau, Paris

Den symbolistischen Maler Gustave Moreau inspirierte die kurz zuvor wiederentdeckte mittelalterliche Tapisseriefolge Die Dame mit dem Einhorn, heute im Musée de Cluny.

„… das einhorn grast am hang der seele…“