Sonne

Die Sonne ist ein Menschheitsthema: In der Kunst setzen sich die Menschen seit Jahrtausenden mit der lebensspendenden Quelle des Lichts auseinander. In vielen Kulturen galt sie als Gottheit und wurde als Symbol unerschöpflicher Kräfte verehrt. Die Malerei machte die Sonne zum bildbeherrschenden Motiv, ob in mythologischen Szenen oder stimmungsvollen Landschaften. Bis in die Gegenwartskunst bleibt die Sonne ein Phänomen, das fasziniert und zur Auseinandersetzung herausfordert – auch, wenn ihr längst keine mythologischen Bedeutungen mehr zugeschrieben werden.

Ein jeder verehrt das kreisende Rund der Sonne.

Antonio Corradini: Apollon, 1720, Skulpturensammlung, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Abbildung: Elke Estel/Hans-Peter Klut

Der Venezianer Antonio Corradini schrieb das feurige Gesicht der kreisrunden Sonne direkt in Apollons Körper ein: Sonnengott und Sonnensymbol sind in dieser Büste vereint.

Sonne. Die Quelle des Lichts in der Kunst ist die erste umfassende Ausstellung, die europäische Sonnendarstellungen in der Kunst von der Antike bis heute beleuchtet. Dieser Prolog stellt Ihnen die meisterhaften Werke der Potsdamer Ausstellung vor – Skulpturen, Malerei, Grafiken, Fotografie und Installationskunst veranschaulichen epochenübergreifend, wie das Himmelsgestirn auf immer neue Weise erfasst, erforscht und gedeutet wurde.

Die Sonne leuchtet für alle.

Ausgangspunkt der Ausstellung ist Claude Monets Gemälde Impression. Sonnenaufgang von 1872, ein Meisterwerk der impressionistischen Malerei. Die orangeglühende Sonne wird zum Blickpunkt und Kraftzentrum dieser berühmten Momentaufnahme. Das Bild gab dem Impressionismus seinen Namen.

Claude Monet: Impression, Sonnenaufgang, 1872, Musée Marmottan Monet, Paris, Schenkung Eugène und Victorine Donop de Monchy, 1940

© Musée Marmottan Monet, Paris / Studio Baraja SLB

Monet malte den Ausblick aus einem Luxushotel am Hafen von Le Havre in der Normandie. Rasche, skizzenhafte Pinselstriche halten fest, was der Künstler vor sich sah.

Der Barberini Prolog zur Ausstellung zeigt, wie vielfältig sich das Bild der Sonne seit der Antike wandelte und wie die Darstellung des Himmelskörpers Künstler:innen aller Zeiten herausforderte. Denn in die Sonne blicken kann niemand: Dafür ist sie zu hell.

Federnd leicht naht der „Tag“, hier verkörpert als Jüngling mit Lockenhaar. Das Sonnengesicht hält er in der erhobenen Hand. Der deutsche Maler und Kunstschriftsteller Joachim von Sandrart schuf das Ölgemälde für einen barocken Festsaal.

Joachim von Sandrart: Der Tag, 1643, Bayerische Staatsgemäldesammlungen - Schleißheim, Staatsgalerie Schleißheim

© Blauel Gnamm - ARTOTHEK

In der antiken Welt tritt die Sonne als menschliche Gestalt auf: In Griechenland verkörperte zunächst der Gott Helios, später Apollon das leuchtende Gestirn. Von dort aus nahm die Vorstellung des Sonnengottes in Menschengestalt ihren Weg ins Römische Reich. Hier wurde er Sol invictus, unbesiegte Sonne, genannt. Die christliche Epoche übernahm viele Merkmale seiner Darstellung, etwa den Strahlenkranz, und pries Christus als die wahre Sonne.

Helios aber, der niemals versagt, der Unsterblichen Abbild (…)

Da sprüht es und funkelt von glänzenden Strahlen rund um ihn her

Der Mantel des Sonnengotts lässt den jugendlich athletischen Körper frei. Ein Kranz aus Strahlen um seinen Kopf veranschaulicht die Wirkung des Lichts und ist zugleich ein aus der griechischen Bildwelt übernommenes Würdezeichen.

Aus einem Fresko Pompejis stammt die stehende Aktfigur des jugendlichen Sol. Der unbekleidete Jüngling richtet den Blick in die Ferne. Es ist eine der ältesten erhaltenen Sonnengottdarstellungen auf italienischem Boden.

Der Sonnengott eignete sich schon früh auch als Sinnbild für Herrscher. Er war der jugendlich schöne Lichtbringer und Garant der Ordnung. Kaiser und Könige wollten von seinem Glanz profitieren. Seine Fahrt im Sonnenwagen sollte auch ihren Triumph strahlend abbilden. Im 17. Jahrhundert wichen die überhöhenden Darstellungen einer diesseitigeren Vorstellung: die Sonne wurde zur Allegorie des Tages.

Apulisch, Maler von Kopenhagen 4223: Helios auf der Quadriga, um 340-330 v.u.Z., Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg

Im vierspännigen Wagen fährt der Sonnengott Helios über den Himmel. Nach antiker griechischer Vorstellung taucht das Gefährt am Morgen im Osten aus dem Meer auf und verschwindet am Abend im Westen wieder ins Meer.

Schon hebt sich das leuchtende Rossegespann,

Schon strahlt auf die Erde des Helios Schein;

Die Gestirne verscheucht sein himmlisches Glühn in die heilige Nacht.

Die antike Vorstellung vom göttlichen Sonnenwagen inspirierte Künstler über Jahrhunderte bis in die beginnende Moderne. Der Aufritt Apollons wird dabei seit der italienischen Renaissance vielfach als strahlender Triumph des Lichts inszeniert. Effektvoll setzen die Künstler auf raumgreifende Gestik, grelle Farbwirbel und dynamische Kompositionen.

Odilon Redon: Der Wagen des Apollon, 1908, Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie, Sammlung Scharf-Gerstenberg

© bpk / Nationalgalerie, SMB, Sammlung Scharf-Gerstenberg / Roman März

Der symbolistische Maler Odilon Redon schuf verschiedene Fassungen des Themas. Dabei verzichtete er auf Details, vielmehr übernimmt nun die Farbe eine wesentliche Rolle als Ausdrucksträger.

Charles de la Fosse: Der Aufgang der Sonne (Der Sonnenwagen), 1672, Musée des Beaux-Arts, Rouen

© Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie, Abbildung: C. Lancien, C. Loisel

Das Viergespann jagt im vollen Lauf über den Himmel. Der Barockmaler Charles de la Fosse zeigt die Szene virtuos in Untersicht. Auch bei ihm sind die vier Pferde der Quadriga Schimmel.

Es ist der Triumph des Lichts über die Finsternis, (…) gleichsam ein freudiges, befreites Gefühl nach Angst und Bangigkeit.

Von Alexander dem Großen bis Kaiser Napoleon: Gern identifizierten sich Herrscher mit der machtvollen Sonne. Bereits aus den frühen Kulturen der Hethiter oder der ägyptischen Pharaonen sind Vergleiche der Regierenden mit dem Sonnengott überliefert. „Sonnenkönig“ Ludwig XIV. von Frankreich trat bei Veranstaltungen gern als Apollon in entsprechenden Kostümen auf. August der Starke von Sachsen tat es ihm nach. Auch Napoleon nutzte das Motiv der Sonne für seine Machtinszenierung und Bildpropaganda.

Die Sonne geht in meinem Staat nicht unter.

Im 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung stieg Alexander der Große zum Herrscher eines Weltreichs auf. Dieses Bildnis zeigt ihn mit dem Strahlenkranz des Sonnengotts Helios. Schon zu Lebzeiten wurde er kultisch verehrt.

Kein europäischer Monarch nutzte das Motiv der Sonne derart intensiv wie der französische Sonnenkönig Ludwig XIV. Die über einer Landschaft aufgehende Sonne veranschaulicht den uneingeschränkten Herrschaftsanspruch.

Angeregt von einem Besuch in Versailles präsentierte sich der sächsische Kurfürst und König August II., genannt der Starke, bei Festaufzügen als Verkörperung der Sonne. Dieses Sonnenkleinod diente bei derartigen Auftritten als „Rosszierde“. Es wurde am Zaumzeug eines Reitpferds angebracht. Das vergoldete Kupfer, besetzt mit Bergkristall oder Quarz, spiegelte das Sonnenlicht.

Rücklinks stürzt der muskulöse Phaëton im freien Fall vom Himmel in die Tiefe. Der Stich konzentriert sich auf die virtuos wiedergegebene Gestalt des Stürzenden. Die Landschaft unter ihm erscheint winzig, ebenso wie der geborstene Sonnenwagen, aus dem er geschleudert wurde.

Goltzius van Haarlem: Phaëton, aus der Folge Vier Stürzende, 1588, Kupferstich-Kabinett, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Abbildung: Herbert Boswank

Der antike Mythos überliefert zwei Erzählungen von jugendlicher Selbstüberschätzung, in denen die Sonne eine entscheidende Rolle spielt: die Geschichten vom Sturz des Ikarus und des Phaëton. Während der leichtfertige Jüngling Phaëton als Gottessohn den Lauf der Sonne selbst bestimmen wollte und dramatisch scheiterte, kam der übermütige Ikarus dem heißen Gestirn zu nahe. Auch er stürzte in die Tiefe. Die Sonne war eine göttliche Macht, die nicht herausgefordert werden durfte.

Die Nähe der raffenden Sonne schmelzt das duftende Wachs, das Bindemittel der Federn…

Carlo Saraceni erzählt den Ikarus-Mythos als spannende Abfolge in drei Szenen. Hier auf dem ersten Bild tritt der Architekt und Erfinder Daedalus mit seinem Sohn Ikarus an den Rand einer Klippe: Ihre genial konstruierten Flügel aus Wachs und Vogelfedern sollen ihnen die Flucht von der Insel Kreta ermöglichen. Ikarus drängt es nach oben, zur Sonne. Sein Vater warnt ihn vor den heißen Strahlen.

Ikarus ist der Sonne zu nahe gekommen. Sein Übermut wird ihm zum Verhängnis. Die glühenden Sonnenstrahlen lassen das Wachs schmelzen, das seine Schwingen zusammenhält. Entsetzt nimmt der sanft dahingleitende Vater Daedalus den Sturz seines Sohnes wahr.

Das dritte Bild auf Kupferplatten gemalte Folge zeigt das tragische Ende des Höhenflugs. Daedalus trägt seinen abgestürzten Sohn Ikarus zu Grabe. Die leuchtende Sonne, auf den beiden anderen Szenen eindrucksvoll präsent, ist verschwunden.

Vom Höhenflug und Absturz des Ikarus berichtet der römische Schriftsteller Ovid. Auch wie es Phaëton erging, hat er in seinem Buch „Metamorphosen“ festgehalten. Phaëton war der Sohn des Sonnengotts Apollon. Er überredete seinen Vater, für einen Tag den Sonnenwagen lenken zu dürfen. Vergeblich schärfte Apollon dem wagemutigen, leichtsinnigen Jüngling ein, den üblichen Pfad nicht zu verlassen und die Zügel straff zu führen. Aber dem unbedarften Phaëton gehen die Pferde durch. Er verliert die Kontrolle. Nur das Eingreifen des obersten Gottes Jupiter verhindert einen kosmischen Weltenbrand.

Peter Paul Rubens: Der Sturz des Phaëton, 1604/05, vermutlich überarbeitet um 1606–1608, National Gallery of Art, Washington

Im großen Leinwandformat zeigt der herausragende Barockmaler Peter Paul Rubens den dramatischen Höhepunkt des Phaëton-Mythos. Gleißende Lichtstrahlen veranschaulichen, wie Göttervater Jupiter die schlingernde Irrfahrt des Sonnenwagens stoppt.

In der Vorstellungswelt des antiken Griechenlands war die Sonne nicht nur schöpferische Kraft und Symbol des Lebens, sondern auch das sichtbarste Element der kosmischen Ordnung. Diese wies dem menschlichen Handeln bestimmte Grenzen zu; wer sie überschritt, sah sich dem rächenden Walten des Schicksals ausgesetzt.

Der segnende Jesus des flämischen Barockmalers Maarten de Vos tritt als strahlender Lichtbringer auf. Die Sonnenstrahlen um seinen Kopf und die rosa angehauchten Wolken verkünden einen verheißungsvollen Morgen. Die christliche Kunst übernahm viele Motive antiker Sonnengott-Darstellungen.

Maarten de Vos: Segnender Christus in Aureole, letztes Viertel 16. Jahrhundert, Städtische Sammlung Aachen, Suermondt-Ludwig-Museum, Abbildung: Anne Gold, Aachen

Mit dem Christentum verändert sich die Vorstellung von der Sonne. Das Alte Testament beschreibt die Sonne als ein von Gott geschaffenes Element der Schöpfung. Ihre Aufgabe ist es, der Welt das Tageslicht und die Jahreszeiten zu bringen: Sie sorgt für die Beleuchtung und für die Zeiteinteilung. Außerdem rühmt das leuchtende Himmelsgestirn die Herrlichkeit Gottes. Christliche Darstellungen der Schöpfungsgeschichte spiegeln diese Auffassung.

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. (…) Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. (…) Und Gott machte zwei große Lichter: ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne.

Südwestdeutschland (Bodenseeraum): Die Schöpfungsgeschichte (Detail), in: Biblia Sacra, 1300-1325, Stadtbibliothek Schaffhausen, Ministerialbibliothek

Die Bibelillustration zeigt den Weltenschöpfer bei der Erschaffung von Sonne, Mond und Sternen. Die stehende Gestalt Gottes entlässt die strahlende Sonne als Lichtquelle aus der Hand und setzt sie eigenhändig an den Himmel.

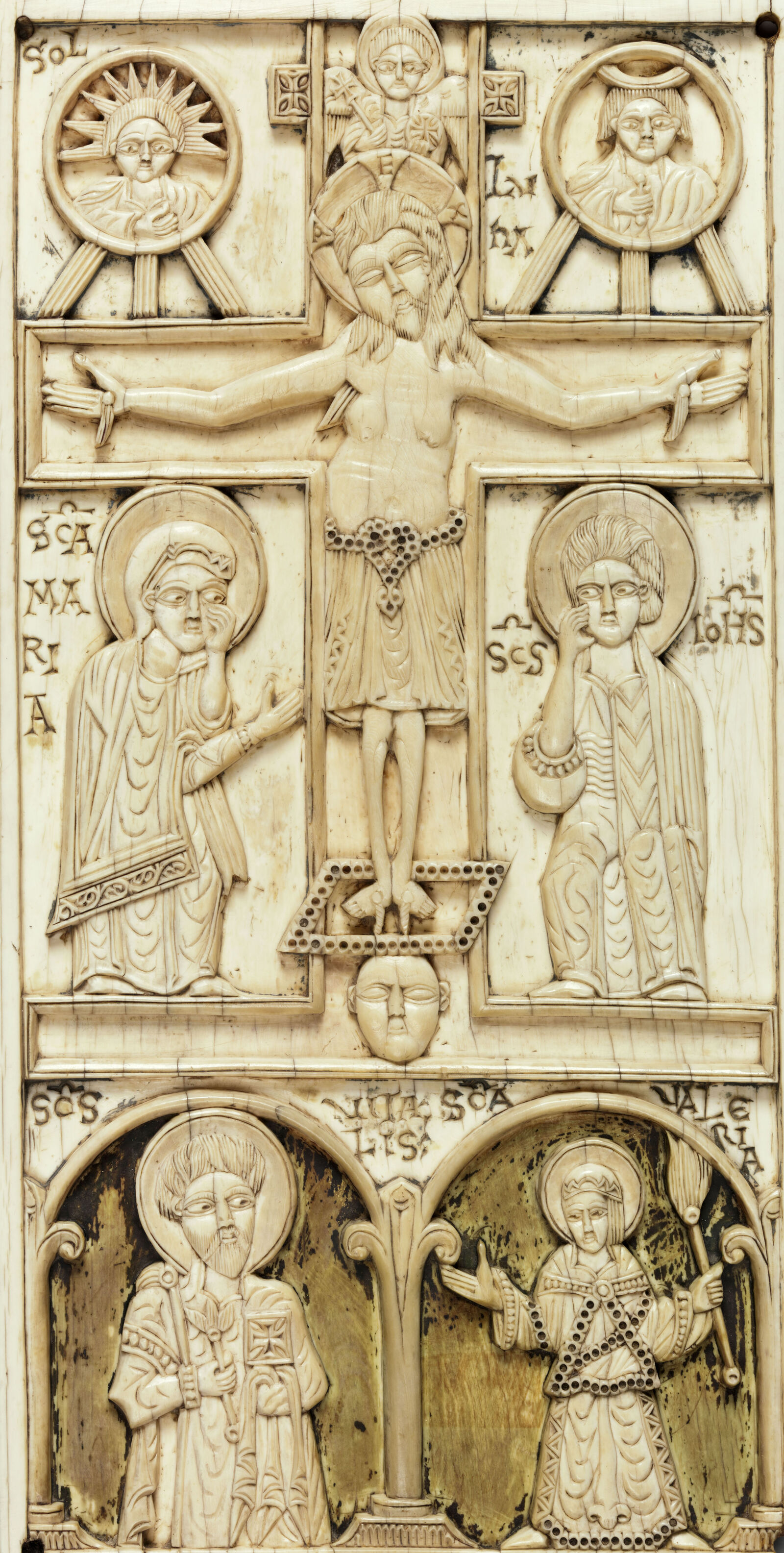

Anders als in der antiken griechischen Vorstellung ist die Sonne im Christentum keine Gottheit mehr. Sie tritt also nicht mehr als eigenständig handelnde Kraft auf. Aber sie übernimmt im Neuen Testament in einem entscheidenden Moment eine wichtige Rolle. Frühe Bilder der Kreuzigung zeigen die Sonne als Zeugen der Handlung am Himmel stehen. Dies soll die kosmische Bedeutung des Geschehens betonen. Bei Christi Tod verfinstert sich die Sonne. Der Evangelist Lukas berichtet davon.

Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, und die Sonne verlor ihren Schein.

Franz von Stuck: Kreuzigung, 1906, Nationalmuseum in Poznań

Der leuchtende Nimbus des Gekreuzigten überstrahlt die in düsteren Tönen gehaltene Szenerie. Der symbolistische Maler Franz von Stuck verstärkt die unheimliche Atmosphäre in seiner ungewöhnlichen Schilderung des schrecklichen Todes am Kreuz.

Aus naturwissenschaftlicher Sicht kann die biblische Schilderung der Kreuzigung im Lukasevangelium nur als Sonnenfinsternis gelesen werden. Die Sonne selbst reagiert hier auf das Leidensgeschehen. Sie beklagt den Tod Christi. Schon mittelalterliche Darstellungen greifen dies auf. Sie zeigen die kosmische Anteilnahme und Zeugenschaft der Sonne.

Venezianisch: Kreuzigung, Ende 11./Anfang 12. Jahrhundert, Musée de Cluny - Musée national du Moyen Âge, Paris

© bpk / RMN - Grand Palais / Michel Urtado

Die kleine venezianische Elfenbeintafel, um 1200 entstanden, war ursprünglich in den Einbanddeckel einer Buchhandschrift eingelassen. Sie zeigt Sonne und Mond über dem waagrechten Kreuzbalken, zur Rechten und Linken Christi.

Valencia (?): Kreuzigung, 1450-1460, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

Der unbekannte Meister hat die Sonne als dunkelgoldene Scheibe tief am Himmel platziert. Auch sie ist Zeuge des Geschehens.

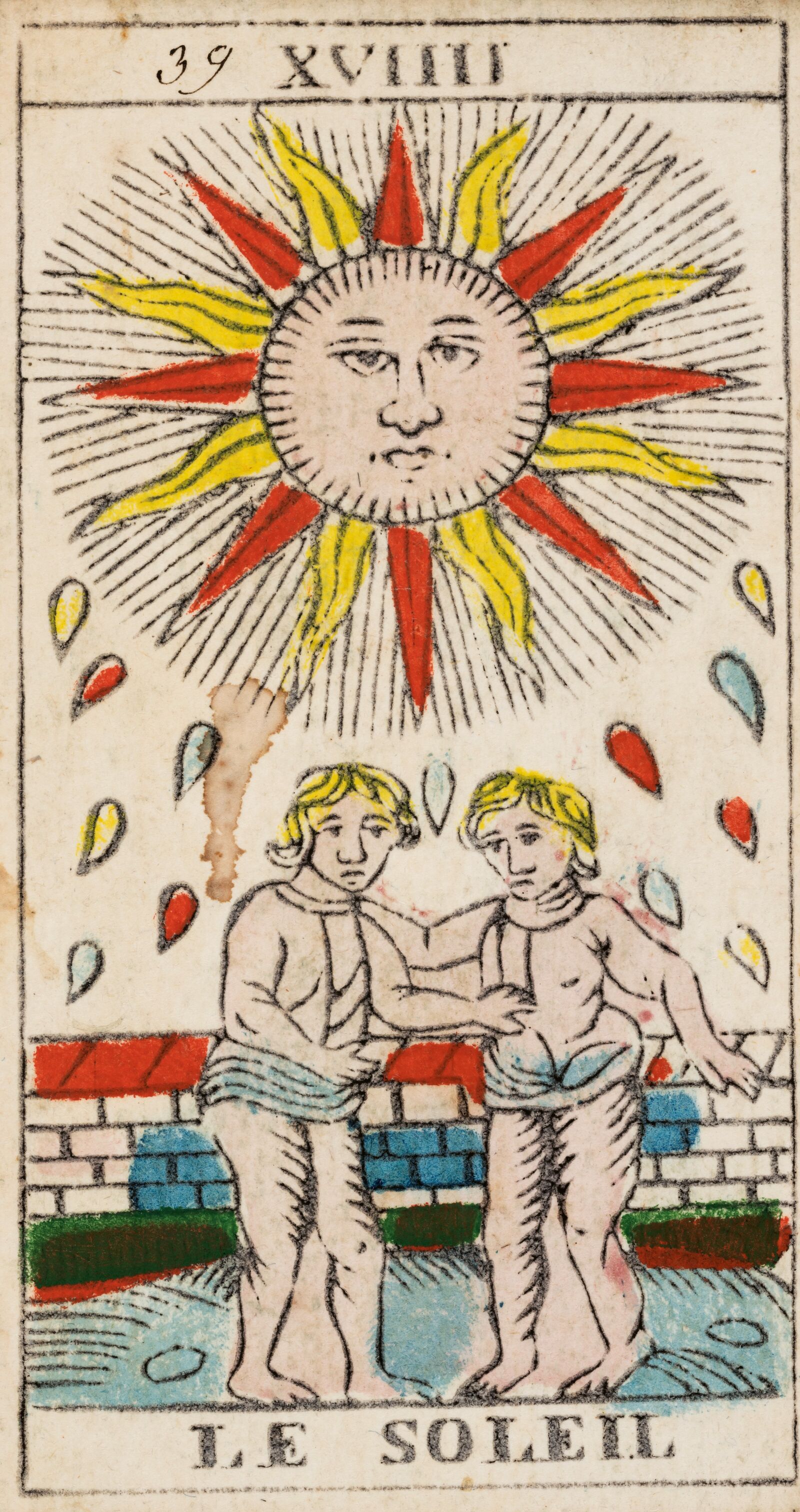

Der kolorierte Holzschnitt zeigt die Trumpfkarte Sonne aus dem Tarot-Kartenspiel. Esoteriker verwenden Tarotkarten zum Wahrsagen und deuten die traditionelle Bildsprache der Karte als schicksalhaft.

Bernardin Suzanne: Die Sonne, Marseiller Tarot, 1835, Musée Français de la Carte à Jouer, Issy-les-Moulineaux

Ob Astrologie oder Alchemie: Angefangen von den antiken Hochkulturen bis in die Frühe Neuzeit schrieben die Menschen der Sonne eine geheime Wirkmacht zu. In der Sterndeutungslehre der Astrologie zählt sie zu den sieben Planeten: Saturn, Jupiter, Mars, Mercur, Venus , Luna – und eben Sol. Deren Anzahl hatte der antike Gelehrte Aristoteles definiert.

Von der Erde aus sichtbar ändern diese Sterne ihre Position am Himmel regelmäßig. Vom Einfluss dieser Himmelskörper auf die Erdenbewohner erzählt das Konzept der Planetenkinder: Ihre Eigenschaften sollten, so glaubte man, den Charakter der in ihrem Zeichen Geborenen prägen. Die Kinder der Sonne galten als aktiv, musisch und fromm. Ihr Tierkreiszeichen war der Löwe.

Florentinisch, Feine Manie: Sol, aus der Folge Die Planeten, um 1464/1465, Albertina, Wien

Auf dem kolorierten Kupferstich aus Florenz fährt der Sonnengott Sol im Triumphwagen über den Himmel. Wie sich sein Einfluss auf die Menschen auswirkt, führen sinnbildlich die sogenannten „Planetenkinder“ in der unteren Bildzone vor.

In der mittelalterlichen Alchemie war die Suche nach dem Stein der Weisen das höchste Ziel. Das Augenmerk richtete sich dabei auch auf die Herstellung von Gold. Die Alchemisten verbanden dieses wertvollste aller Metalle mit der glänzenden Sonne. Ihr machtvolles Wirken sollte das Gelingen der alchemistischen Bestrebungen befördern.

Die Kraft und der Geist der Sonnen machen lebendig, und das geschieht auf siebenfältige Weise und Wirkung der Sonnenhitze.

Breu d.Ä., zugeschrieben: Rote Sonne, in: Anonym: Splendor Solis oder Sonnenglanz. Sieben Traktate vom Stein der Weisen, 1531/32, Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett

© bpk / Kupferstichkabinett, SMB / Jörg P. Anders

Das Gesicht einer riesigen, tiefstehenden Sonne glüht über der Landschaft. Das Deckfarbenbild illustriert ein alchimistisches Traktat vom Stein der Weisen mit dem Titel „Splendor Solis“, Sonnenglanz. Diese 1532 fertiggestellte Handschrift gilt als älteste erhaltene Ausgabe des einflussreichen Texts.

Im Tarock-Kartenspiel des 15. Jahrhunderts ist die Sonne einer der Trümpfe. Das Stichkartenblatt kursierte in Europa in zahlreichen Varianten. Mit seinem vielschichtigen Symbolgehalt gilt das Tarock (auch Tarot genannt) Esoterikern als eine ägyptische Geheimlehre. In dieser spirituellen Lesart steht die Trumpfkarte der Sonne für Aktivität, Energie, Lebensfreude und Körperlichkeit. Die Macht des Sonnengestirns kommt in den künstlerisch gestalteten Bildkarten ausdrucksstark zur Anschauung.

Dieses Tarockspiel eines namentlich unbekannten Kupferstichmeisters wurde vor 1467 in Venedig gedruckt. Die auf Karte 44 dargestellte Figur stellt den geflügelten Genius der Sonne dar. Laut spiritueller Lesart vermittelt die Sonne Weisheit und Klarheit, indem sie das Leben mit Licht erfüllt

Die Ursprünge des Tarockspiels liegen im Dunkeln. Neben 56 Farbkarten gibt es 22 Trümpfe. Sie stellen etwa Papst und Kaiser, aber auch den Mond und die Sonne dar – wie hier.

Die Sonne über dem sitzenden Liebespaar vermittelt zwischen den Gegensätzen männlich und weiblich. Die Frau mit dem Spinnrocken erinnert an den Schicksalsfaden, der hier unter dem Glück verheißenden Licht der Sonne gesponnen wird.

Der heilige Benedikt beschirmt seine Augen. Er wird einer Vision teilhaftig. Hoch oben steht hell und warm die Sonne. Das Blattgold des Himmels steht für das transzendentale Licht Gottes.

Giovanni del Biondo: Vision des heiligen Benedikt, spätes 14. Jahrhundert, AGO Art Gallery of Ontario, Toronto, Schenkung A. L. Koppel, 1953

Wer seine Wahrnehmung auf die Sonne richtet, tritt mit dem Kosmos in Dialog. Durch die unmittelbar empfundene Wirkung der Sonne begreift sich der einzelne Mensch als Teil des Weltganzen. Diese Beziehung erfassten Künstler:innen bildlich in der Hinwendung zur Sonne. Gesten und Blicke sind dabei kommunikative Handlungen. Mit ihnen antwortet das Individuum auf die fühlbare Energie der Wärme und des Lichts. Dies konnte im christlichen Mittelalter als Vision und Erleuchtung erfahren werden. In der Gegenwartskunst greifen Installationen die ganzheitliche und körperliche Erfahrung der solaren Lichtwirkung auf.

Olafur Eliasson: Yellow door semicircle, 2008, Olafur Eliasson, 2008; photo: Jens Ziehe, courtesy of the artist; neugerriemschneider, Berlin; Tanya Bonakdar Gallery, New York / Los Angeles

Seit den 1990er Jahren entwickelt der Künstler Olafur Eliasson immer wieder Arbeiten, die sich explizit auf die Sonne beziehen. Häufig thematisiert er dabei Naturphänomene und deutet auch die Problematik der Klimaveränderung an. Seine ausgeklügelte Rauminstallation arbeitet mit Scheinwerfern, Spiegeln und Farbfilterfolie. So entsteht die Assoziation einer über dem Meereshorizont untergehenden Sonne, die den Raum flutet.

Die Maler der Romantik schufen spirituell aufgeladene Landschaftsgemälde, in denen die Sonne als Kristallisationspunkt für die Präsenz des Göttlichen steht. Die unmittelbare Erfahrung der Sonne in der Natur kann hierbei als Offenbarung des Transzendenten erlebt werden.

Die Sonne nimmt als leuchtende weiße Scheibe exakt die Mitte der Komposition des Malers Thomas Cole ein. Direkt über einem Grabhügel steht sie als Symbol der Hoffnung, sinnbildhaft für Christus und die Auferstehung.

Die Landschaften des romantischen Malers Caspar David Friedrich sind keine wirklichkeitsgetreuen Schilderungen der realen Natur. Hier flammt über düsteren Nadelbäumen in der Mittelachse ein leuchtendes Kreuz aus Sonnenlicht. Die Natur spiegelt die Präsenz des Göttlichen.

Drei Frauen halten auf ihrem Weg in die Tiefe der Landschaft inne. Es sind die drei Marien auf ihrem Weg zum Grab Christi. Den Ostermorgen stellt der deutsche Romantiker Caspar David Friedrich als suggestive Landschaft dar. Der symmetrische Bildaufbau lenkt den Blick auf die hochstehende Sonne: ein Symbol der Hoffnung.

Lyrischer Ausdruck der kosmischen Verbundenheit mit dem Weltganzen ist der „Sonnengesang“ des Franz von Assisi. Die hymnische Dichtung aus dem 13. Jahrhundert inspirierte zahlreiche Künstler bis in die Moderne, darunter auch Joan Miró, der den „Cantico di frate Sole“ (Gesang vom Bruder Sonne) in seine abstrahierende Zeichensprache umsetzte.

Der „Sonnengesang“ des Franz von Assisi ist ein klares und einfaches Gedicht. Der 1225 geschriebene Text drückt eine allumfassende Vision der Schöpfung aus. Von allen Wesen nennt Franziskus zuerst den „Bruder Sonne“, bevor er „Schwester Mond“ und danach die vier Elemente – Luft, Wasser, Feuer und Erde – anführt.

Wenn am Morgen die Sonne aufgeht, sollte jeglicher Mensch Gott loben, der sie zu unserem Nutzen geschaffen hat. Denn ihr verdanken wir, daß unsere Augen den hellen Tag sehen.

Maurice Denis: Der heilige Franziskus empfängt die Stigmata, 1904, Privatsammlung, © Abbildung: Studio Christian Baraja SLB

Der Künstler Maurice Denis fühlte sich Franz von Assisi verbunden. 1904 reiste er auf den Spuren des Heiligen nach Assisi und zu einer Einsiedelei in den Wäldern des Apennin. Dort empfing Franziskus der Legende nach die Wundmale Christi. Bei Denis ist es die Sonne, die den Körper des Heiligen versehrt.

Charles-Marie Dulac: Sonnenaufgang in Assisi, 1897, © Sammlung Lucile Auduoy, Abbildung: : Thomas Hennocque

Assisi war Geburtsort und Grablege des Franziskus. Charles-Marie Dulac malte die italienische Stadt in der Hügellandschaft Umbriens mit Blick auf die Bergkette des Apennins. Der französische Künstler drückte seine religiöse Ergriffenheit aus, indem er den täglichen Sonnenaufgang und -untergang festhielt.

Dieses Land, ganz kahl, ohne Bäume, voller Steigungen, die uns überall den Horizont und die Sonne zeigen, ist gut geeignet, um mit dem heiligen Franziskus das Lied ‚Mein Bruder, die Sonne‘ zu singen.

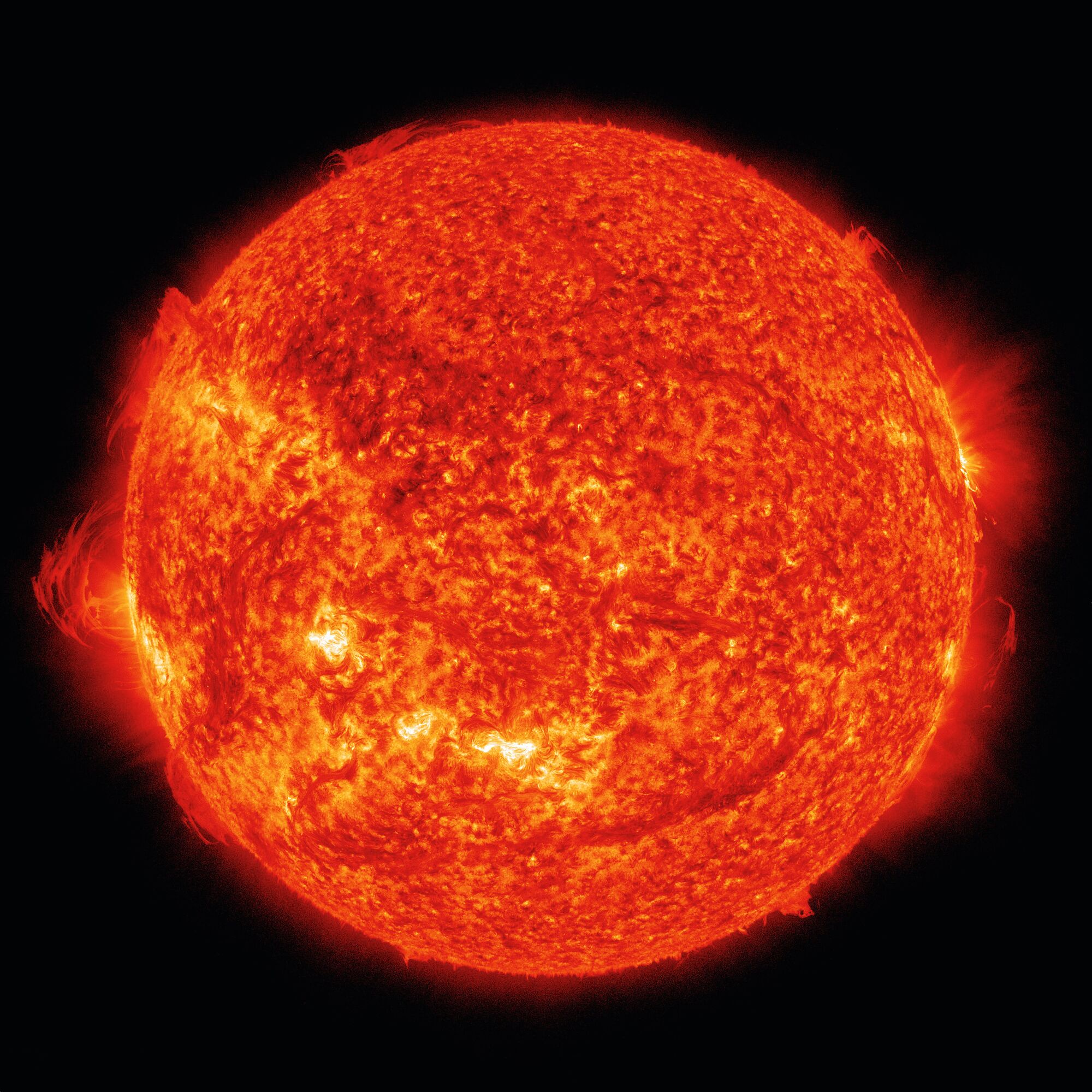

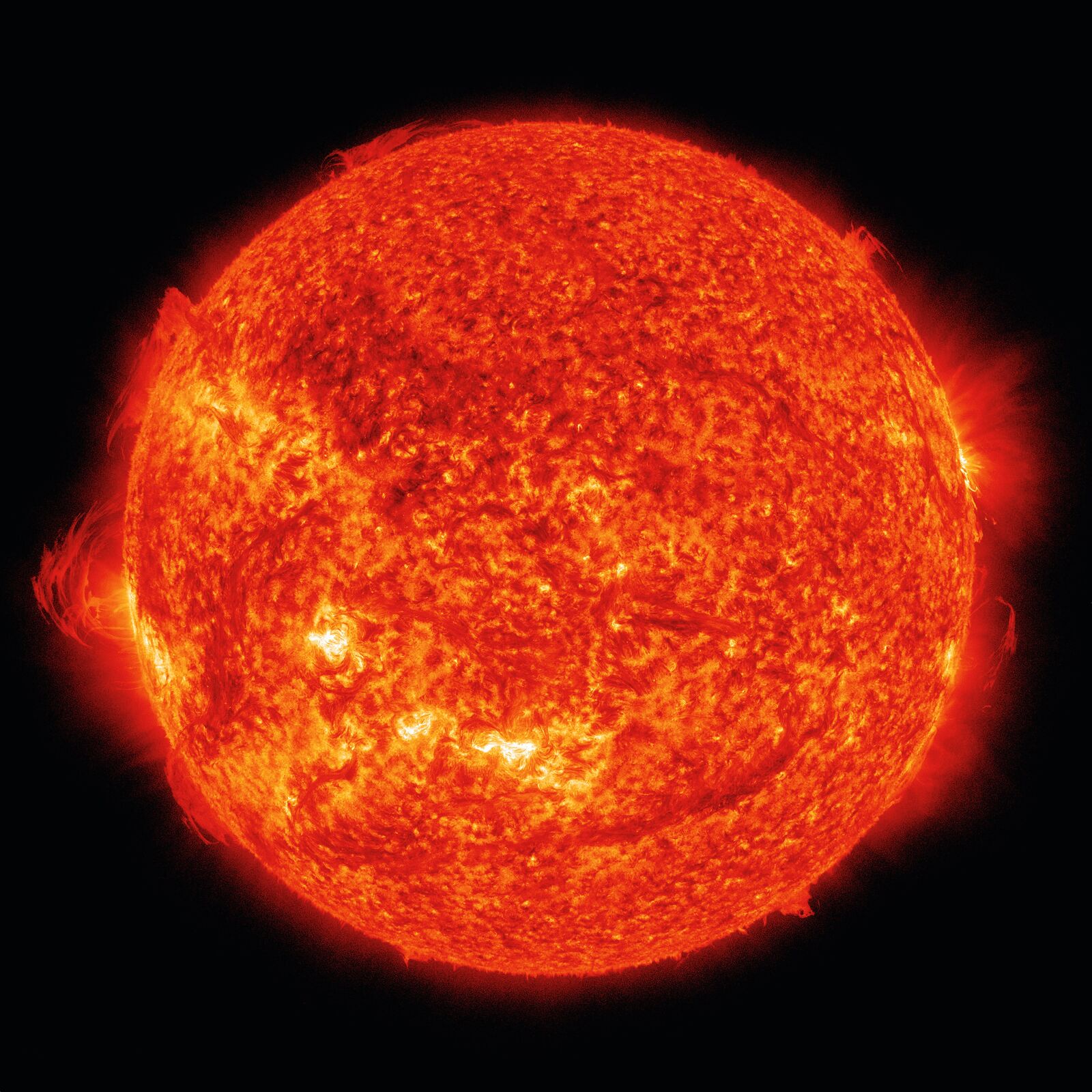

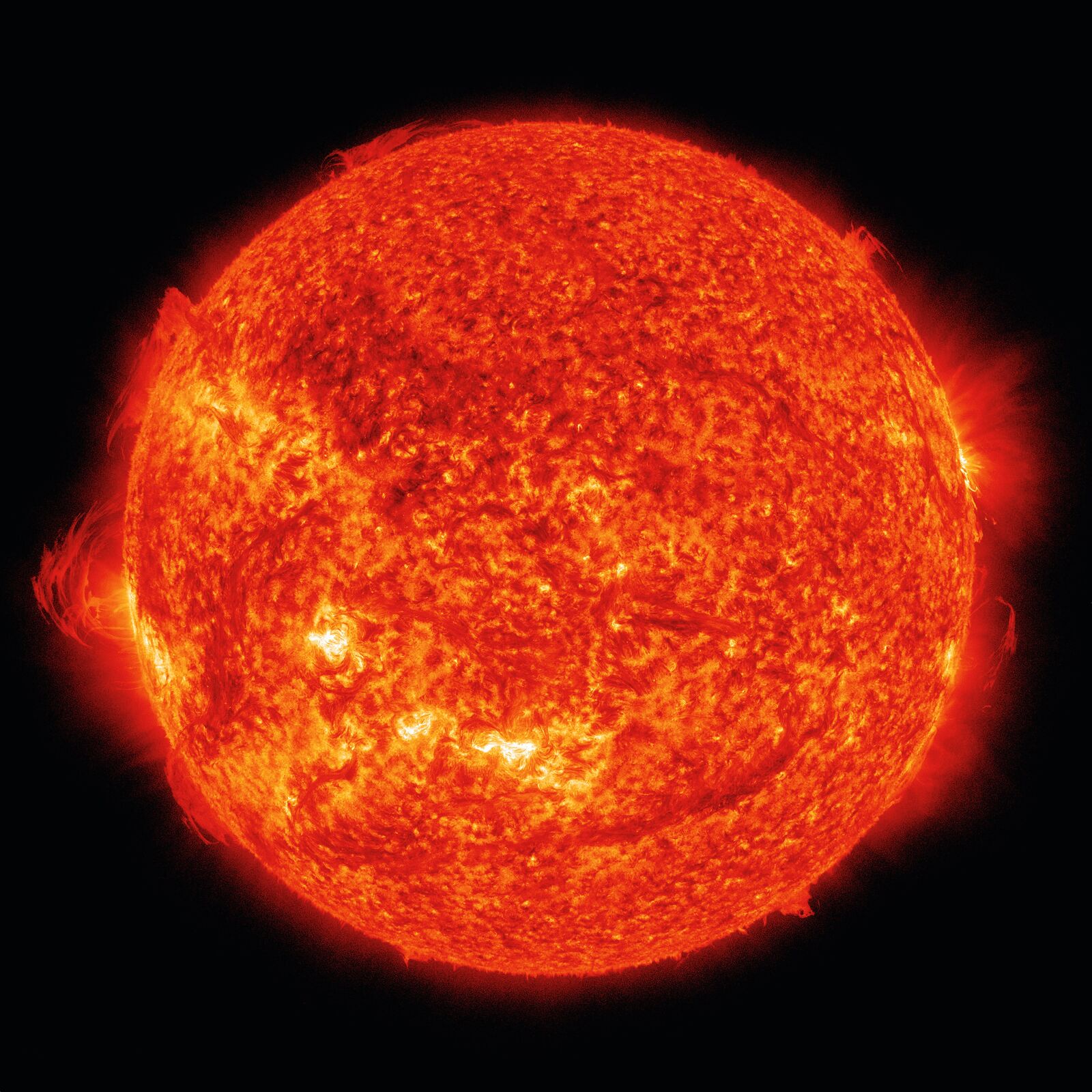

Katharina Sieverdings Videoarbeit zeigt die glühende Sonne aus nächster Nähe in ständiger Aktivität. Die Künstlerin fügte dafür 200.000 Aufnahmen eines NASA-Satelliten zusammen. So werden Phänomene sichtbar, die für das menschliche Auge sonst nicht wahrnehmbar sind.

Katharina Sieverding: DIE SONNE UM MITTERNACHT SCHAUEN (RED), SDO/NASA, 2011-2014, Privatsammlung, © VG Bild-Kunst, Bonn 2023, Abbildung: Klaus Mettig

Seit jeher wurde die Sonne nicht nur religiös verehrt, sondern war als Himmelskörper auch Gegenstand aufmerksam forschender Beobachtung. Schon in der Antike untersuchten Astronomen ihre Position im Weltall und ihren Einfluss auf die Jahreszeiten. Man erforschte die regelmäßigen Veränderungen im Laufe des Sonnenjahres, wie die Länge der Tage. Aber auch gelegentliche Abweichungen im Erscheinungsbild der Sonne wurden aufmerksam registriert.

Niederländisch: Planisphaerium Ptolomaicum (Ptolemäische Sternenkarte), in: Andreas Cellarius (um 1596–1665): Harmonia macrocosmica seu atlas universalis et novus (Die Harmonie des Kosmos oder allgemeiner und neuer Atlas), Amsterdam 1661, Tafel 1, Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel: A: C Astron. 2°

Zwei Kupferstiche, zwei Weltanschauungen: Claudius Ptolemäus vertrat das geozentrische Weltbild. Demnach steht die Erde im Mittelpunkt des Universums.

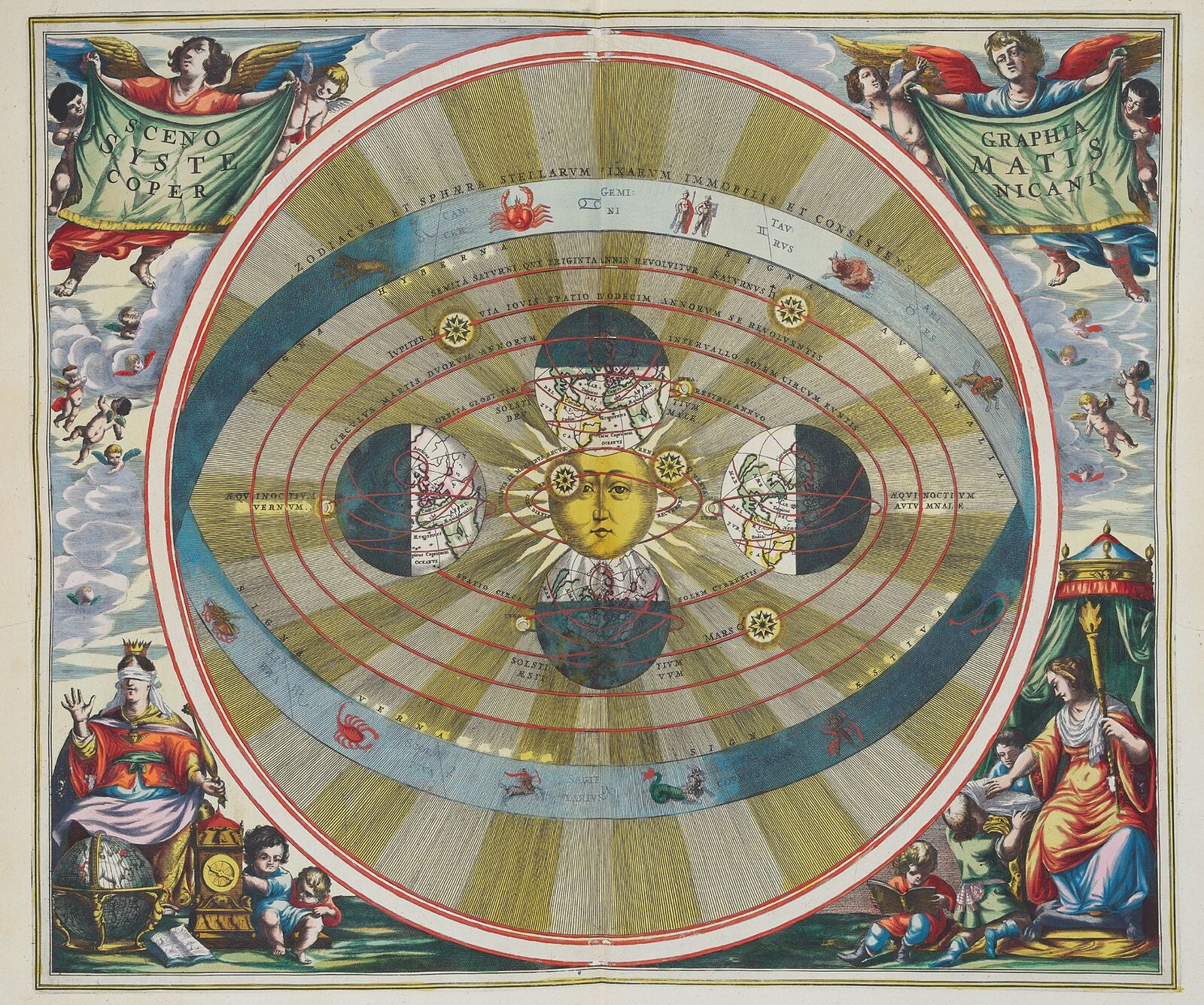

Niederländisch: Scenographia systematis Copernicani (Darstellung des kopernikanischen Systems), in: Andreas Cellarius (um 1596–1665): Harmonia macrocosmica seu atlas universalis et novus (Die Harmonie des Kosmos oder allgemeiner und neuer Atlas), Amsterdam 1661, Tafel 5, Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel: Ne 2° 10

Im Gegenentwurf zu diesem ptolemäischen Weltbild bildet die Sonne das Zentrum. Diese von Nikolaus Kopernikus entwickelte Auffassung entspricht der heutigen Vorstellung des Sonnensystems.

do verfinstert sich die So

der Mon erpleichet

Kosmische Phänomene wie Sonnenfinsternisse, Sonnenflecken oder Nebensonnen galten bis ins 16. Jahrhundert als böses Omen oder Wunderzeichen Gottes. Seit dem 19. Jahrhundert ermöglichten verbesserte Teleskope den Astronomen eine genauere Kenntnis des leuchtenden Himmelskörpers. Sie untersuchten nun auch die physikalischen Eigenschaften der Sonne und dokumentierten die Dynamik ihrer Oberfläche. Astronomische Photographien oder Zeichnungen hielten etwa die Eruptionen von Materieströmen auf der Sonne fest.

Wilhelm Oswald Lohse: Sonnenflecken, 25. September 1873, 21 h, 1873

© Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP), Abbildung: Thomas Spikermann

Hier steht der wissenschaftliche Anspruch im Vordergrund. Das mit Wasserfarben gearbeitete Blatt stammt von dem Astronomen Wilhelm Oswald Lohse. Er arbeitete im Astrophysikalischen Observatorium Potsdam.

Die zu wissenschaftlichen Zwecken entstandenen Bilder besitzen oft auch ästhetische Qualitäten. Nie zuvor waren derartige Phänomene für das menschliche Auge sichtbar. Dies gibt den nüchternen Bilddokumenten eine fast magische Anziehungskraft. Im Wettstreit der Medien konkurrierte die neuerfundene Photographie mit präzisen, handgefertigten Aufzeichnungen.

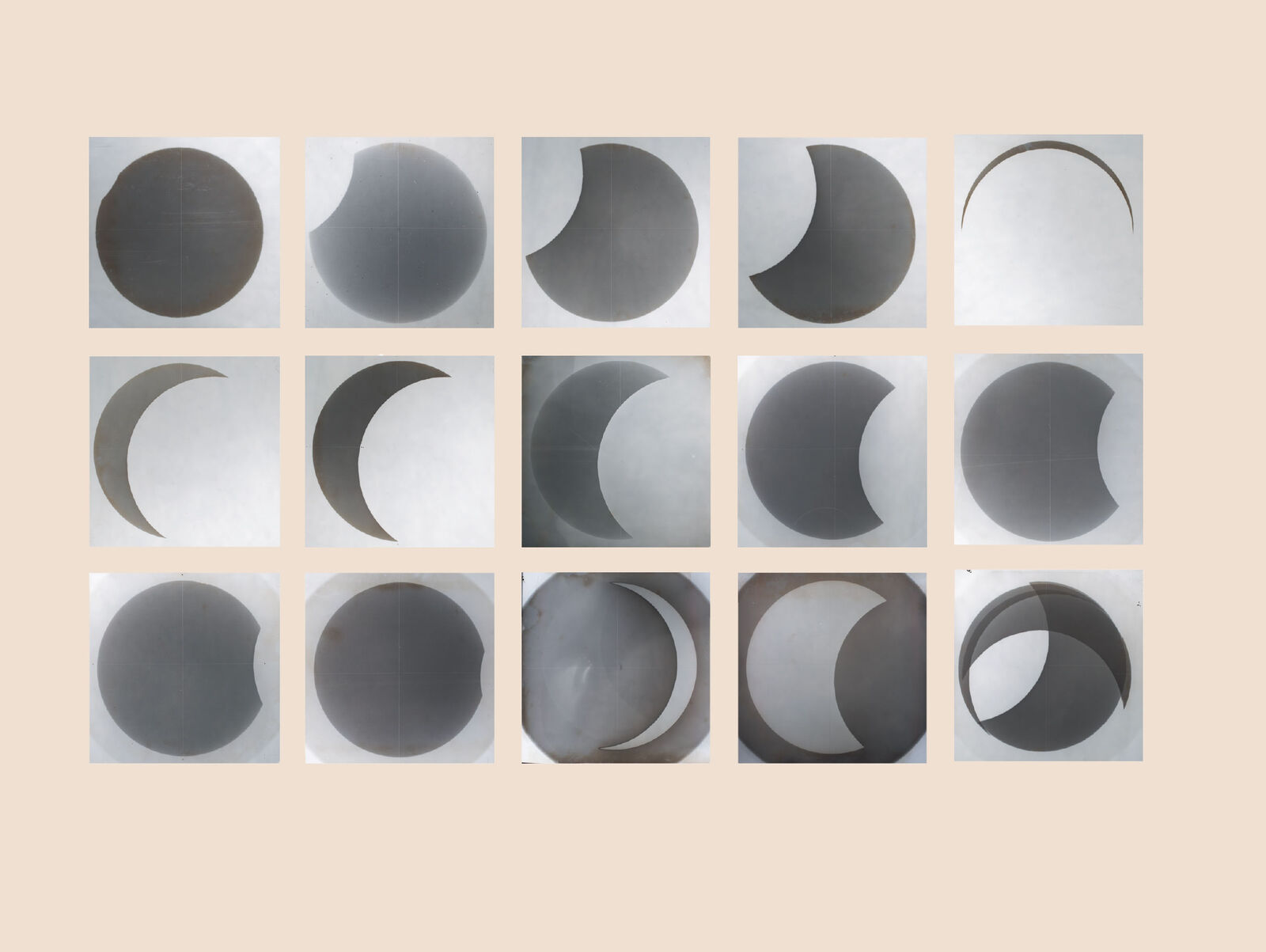

Totale Sonnenfinsternisse sind spektakuläre Ereignisse. Am selben Ort lassen sie sich nur etwa alle 375 Jahre beobachten. Eine Sonnenfinsternis tritt ein, wenn der Neumond zwischen Erde und Sonne vorbeizieht und sich alle drei Himmelskörper zeitweise auf einer Achse befinden. Der Mond verdeckt für einen Moment die Sonne.

Der französische Künstler Étienne Léopold Trouvelot hielt eine totale Sonnenfinsternis 1878 mit Pastellkreide im großen Format als spektakuläre Lichterscheinung fest. Er war für das Harvard College Observatory tätig.

Auf den 15 Photoplatten lässt sich der Weg des Mondes vor der Sonne nachvollziehen. Die Aufnahmen entstanden in Potsdam am 17. April 1912 bei einer Sonnenfinsternis. Bei den meisten Platten handelt es sich um Negative. Daher erscheint die Sonne als dunkle Fläche und der Mond hell.

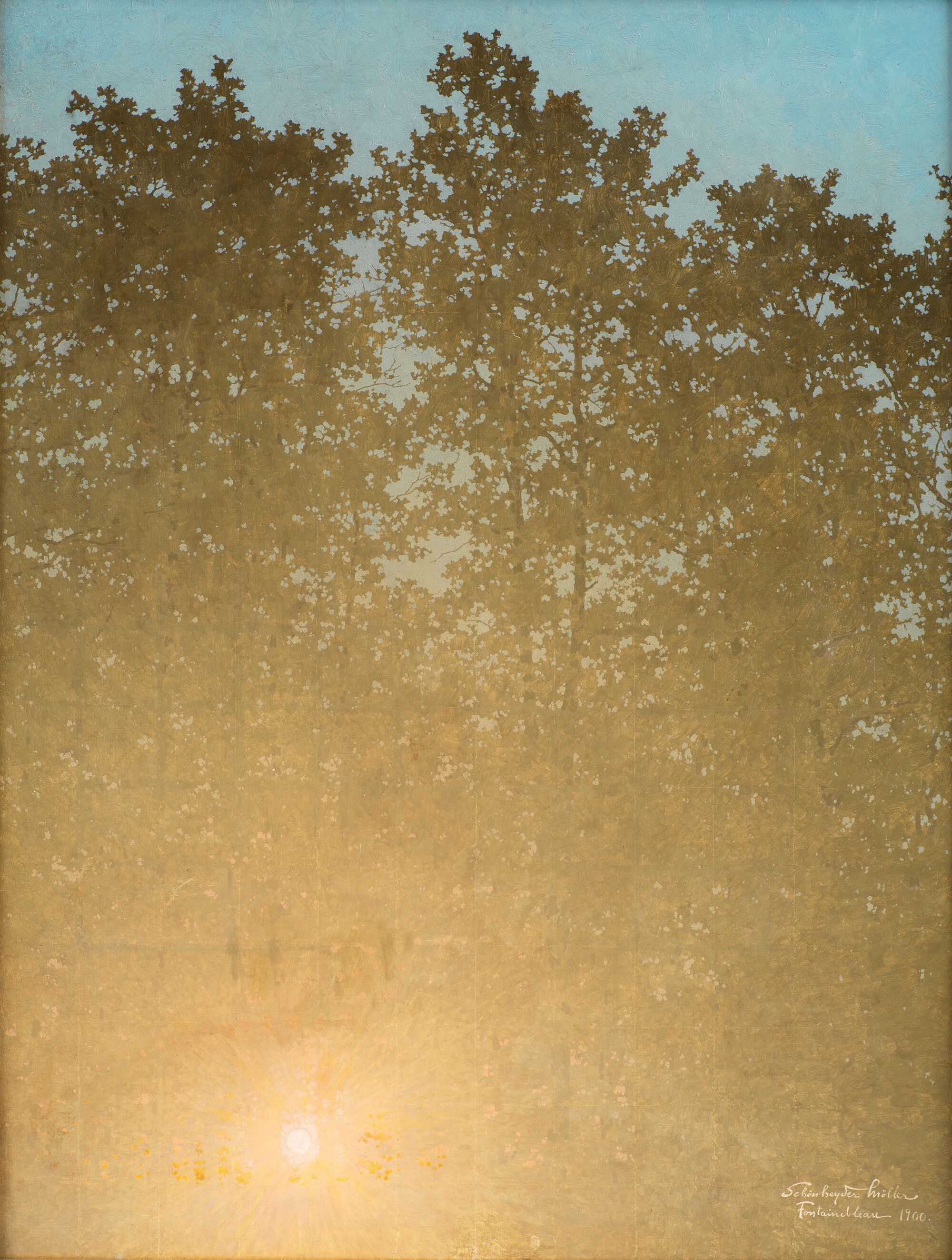

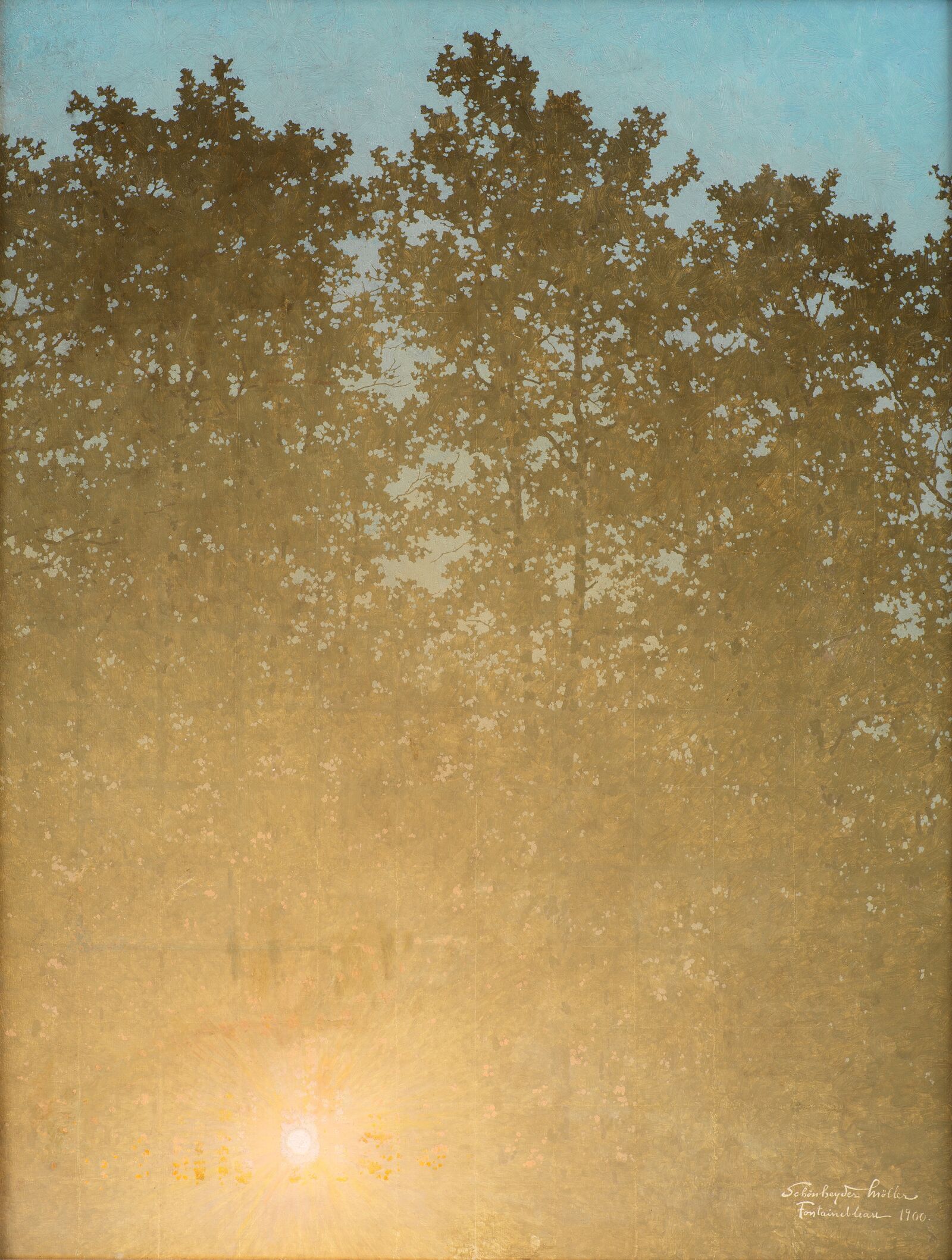

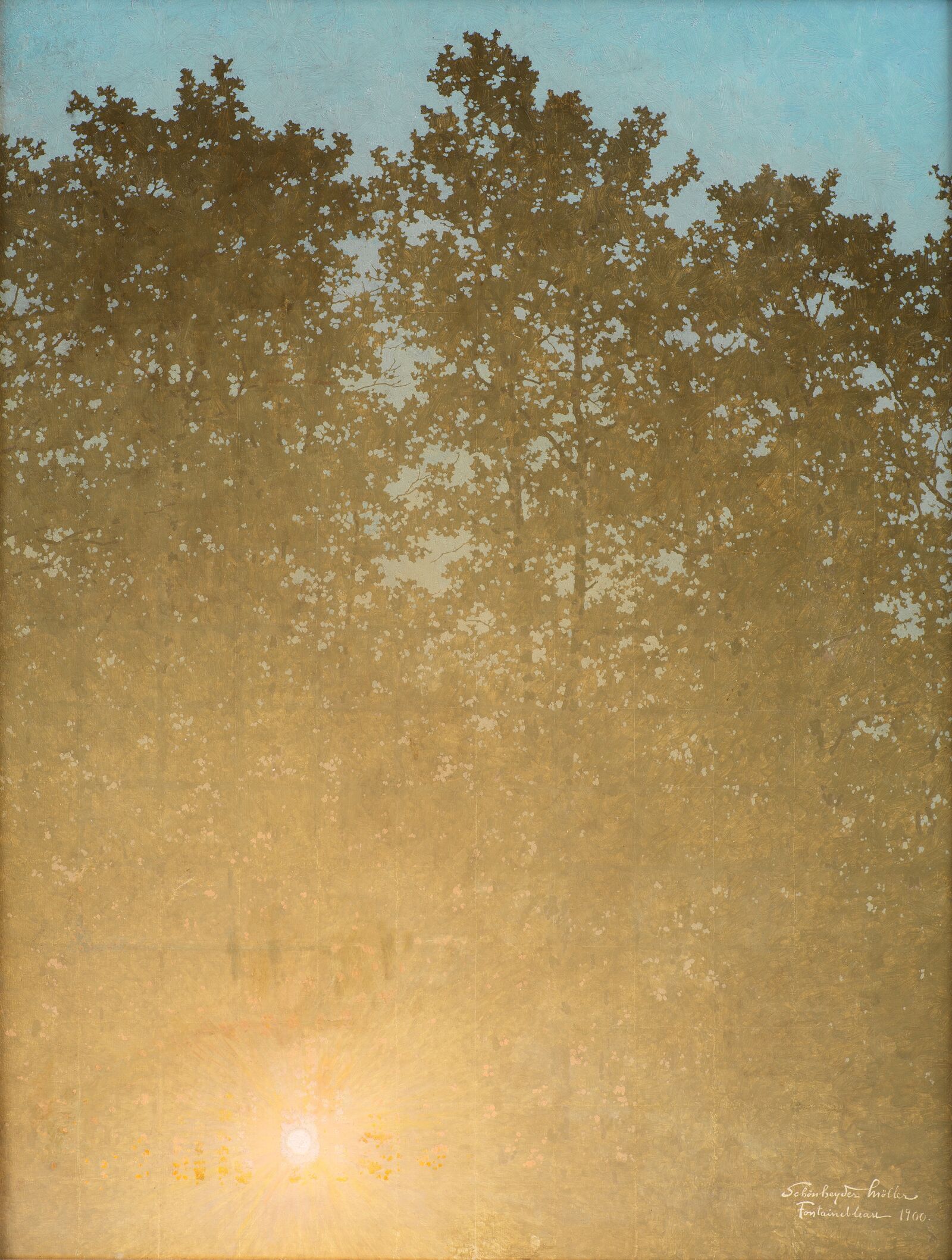

Direkt in die Sonne blicken kann niemand. Ihr Licht ist zu hell. Der Däne Valdemar Schønheyder Møller hielt die überstrahlende Spiegelung auf einem Teich im Wald von Fontainebleau fest.

Valdemar Schønheyder Møller: Sonnenuntergang. Fontainebleau, 1900, SMK, National Gallery of Denmark, Kopenhagen, Abbildung: Jakob Skou-Hansen

Die Sonne ist die natürliche Quelle des Lichts. Aber ihre gleißende Helligkeit stellt die Malerei vor eine Herausforderung. In der Landschaftsdarstellung gewinnt die Sonne erst ab dem Beginn des 17. Jahrhunderts eine wesentliche Bedeutung.

Zunehmend versuchten die Maler:innen nun, die leuchtend am Himmel stehende Sonne in ihrer natürlichen Erscheinung zu erfassen. In der Natur beobachteten sie die Strahlkraft und die spektakulären Farbeffekte des Sonnenauf- und -untergangs.

Schule von Claude Joseph Vernet: Hafen bei Sonnenaufgang (Morgen), 1760-1800, Dulwich Picture Gallery, London

Zwei Lichtquellen wetteifern miteinander. Vorne links glüht eine Feuerstelle, und über dem fernen Horizont schimmert eine verschleierte Sonne. Das Gemälde ist eine Werkstattkopie eines 1760 geschaffenen Bildes von Vernet. Es verrät den Einfluss von Claude Lorrains atmosphärischen Landschaften.

Nur in den Momenten des Übergangs zwischen Tag und Nacht ließ sich die Sonne, in ihrer gemilderten Lichtintensität, naturgetreu festhalten. Die Dämmerung brachte zugleich neue künstlerische Möglichkeiten in die idealisierende oder naturalistische Landschaftsmalerei. Der einheitlich warm getönte Bildraum entfaltet in vielen Werken eine emotionale Qualität. Die Sonne wurde so zu einem Ausdrucksträger, der eine besondere atmosphärische Stimmung schafft.

William Turner: Mortlake Terrace, 1827, National Gallery of Art, Washington, Andrew W. Mellon Collection

Kurz bevor William Turner sein Gemälde in der Royal Academy ausstellte, ergänzte er die Silhouette eines Hundes auf der Kaimauer. Das kleine Motiv betont noch die gleißende Sonnenbahn: Sie läuft direkt auf die Betrachtenden zu.

Als Professor für Perspektive an der Royal Academy erforschte William Turner im 19. Jahrhundert die Darstellung von Lichtbrechungen, Reflektionen sowie Luft- und Farbperspektiven. Seine Gemälde zeigen, wie er seine Erkenntnisse umsetzte. Die lichterfüllte Luft verändert die Wahrnehmung des Raums und die Perspektive. Nicht den Ort selbst, sondern dessen Eindruck habe Turner dargestellt, meinte später der Kritiker John Ruskin. Damit erweist sich William Turner als ein Vorläufer der Impressionisten.

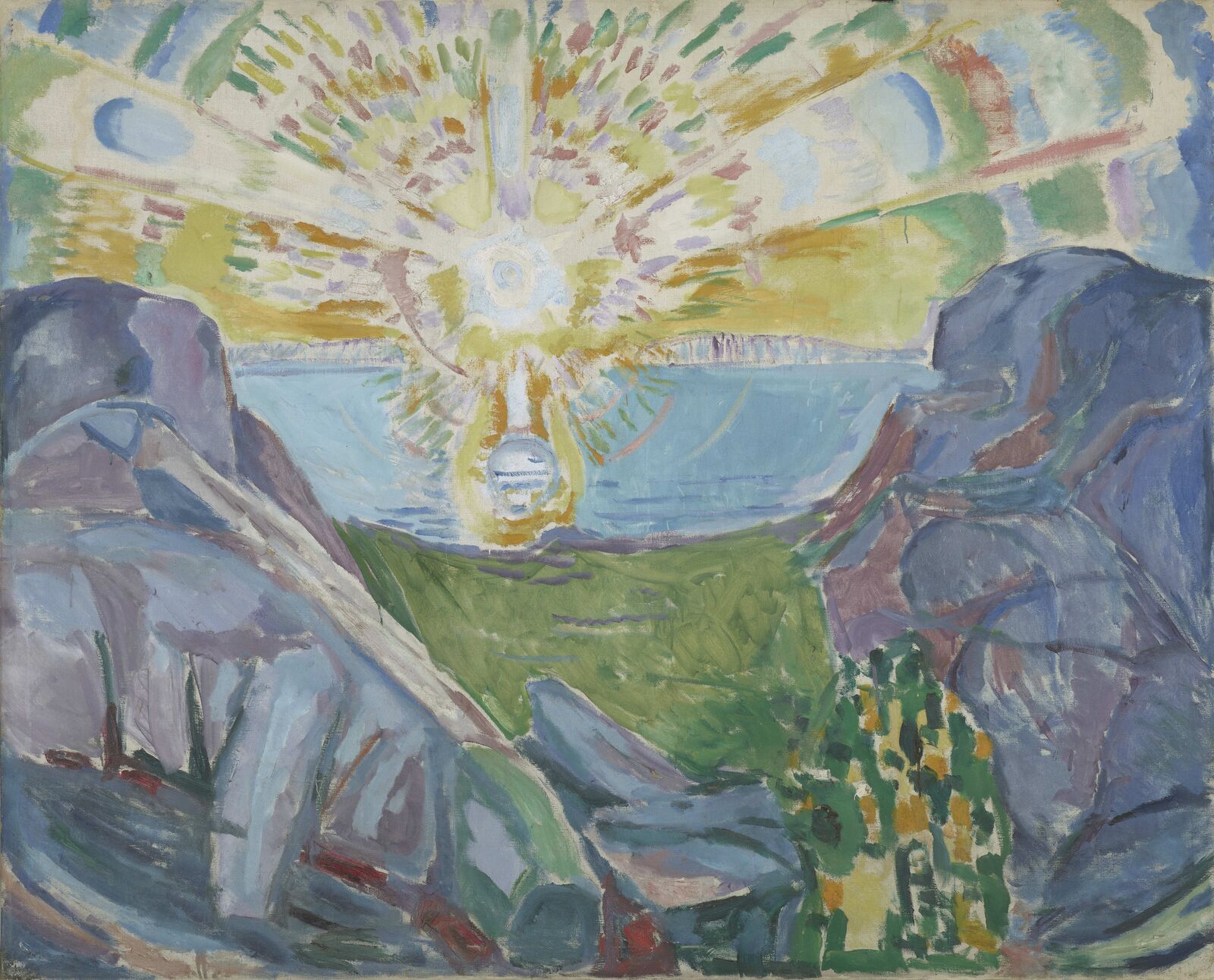

Im 19. Jahrhundert erkundeten Maler bei ihren Sonnendarstellungen auch die eigene Wahrnehmung und hielten sie im Bild fest. Eine rasche, skizzenhafte Pinselführung ermöglichte neue, spontane Dimensionen der Wiedergabe. Im Symbolismus wurde das Gestirn über der Landschaft um 1900 zum energiegeladenen Ausdruck des Geistigen.

In der Normandie studierte der Maler Eugène Boudin die flüchtigen Momente der Dämmerung über dem Meer bei Gegenlicht. Die tiefstehende Sonne färbt Wasser und Wolkenhimmel rosa. Boudins Arbeiten unter freiem Himmel war für den jungen Claude Monet prägend.

Claude Monet malte das britische Parlament in London bei unterschiedlichen Sonnenständen vom Hotel Savoy an der Waterloo Bridge aus. Nebel und Rauch der Industriemetropole verursachten besondere atmosphärische Farbeffekte. Eine ganze Serie von Gemälden entstand.

Auffallendstes Element der Komposition ist die schimmernde Spiegelung der Sonne auf der Wasseroberfläche. Der aus der Schweiz stammende Félix Vallotton malte zahlreiche Gemälde von Sonnenuntergängen in Honfleur an der französischen Küste.

In Paris kam Trachsel mit dem Kreis der französischen Symbolisten um Stéphane Mallarmé und Vallotton in Berührung. Seine Wanderungen in der Schweizer Bergwelt inspirierten ihn, das Gebirge als Symbol für das Geistige zu malen.

Brüder, zur Sonne, zur Freiheit, Brüder, zum Lichte empor.

Edvard Munch: Die Sonne, 1910-1913, Munchmuseet, Oslo, Abbildung: Ove Kvavik

Edvard Munch bezog sich in seinen Sonnendarstellungen vermutlich auf den Osloer Physiker Kristian Birkeland. Dieser veröffentlichte nach der Jahrhundertwende neue Erkenntnisse über Erdmagnetismus und Polarlicht. Munchs farbige Striche zwischen den Sonnenstrahlen erscheinen wie Magnetfeldlinien, die sich fächerartig ausbreiten.

Wer wird heute noch die Sonne anbeten?

Otto Piene gehörte zu der 1958 in Düsseldorf gegründeten Gruppe ZERO. Er setzte sich immer wieder mit der Sonne auseinander und experimentierte mit Licht als künstlerischem Material. Für die „Schwarze Sonne“ versengte er die Leinwand mit brennenden Kerzen.

Otto Piene: Schwarze Sonne, 1961, Museum Ulm - Stiftung Sammlung Kurt Fried, © VG Bild-Kunst, Bonn 2023, Abbildung: Ingeborg Schmatz, Ulm

In der Malerei nach 1900 wurde der Einsatz der Farbe freier und auch ihre Intensität in Landschaftsgemälden nahm zu. Dies zeigt sich besonders auf Darstellungen der auf- oder untergehenden Sonne. Dieses Motiv eignete sich naturgemäß sehr für übersteigerte Farbeffekte, die das Bild oft komplett beherrschten. Bei der nach 1910 beginnenden Auflösung der Bildgegenstände hin zu abstrakten Darstellungsformen spielten visuelle Erfahrungen des Sonnenlichts und wissenschaftliche Erkenntnisse der Farbphysiologie eine Rolle.

Die Leinwand wird vom Sonnenlicht geflutet. In breiten Pinselstrichen hat Max Pechstein die Farbmaterie aufgetragen. Er gehörte zur Dresdener Künstlergemeinschaft Brücke und ließ sich, wie viele expressionistische Maler, von der ausdrucksstarken, vehementen Pinselführung Vincent van Goghs anregen.

Otto Dix: Sonnenaufgang, 1913, Städtische Galerie Dresden - Kunstsammlung, Museen der Stadt Dresden, erworben 2012 mit Unterstützung der Ernst von Siemens Kunststiftung, der Kulturstiftung der Länder, der Hermann Reemtsma Stiftung und der Rudolf-August Oetker Stiftung, © VG Bild-Kunst, Bonn 2023, Abbildung: Herbert Boswank

Das fahle Gelb der Sonne bringt keine Wärme in die nächtliche Szenerie. Über der winterlich kahlen Landschaft kreisen Krähen. Eine bedrohlich-düstere Stimmung macht sich breit.

Auch bei Wilhelm Morgner zeigt sich der Einfluss van Goghs. Kurze Pinselstriche formieren sich zu Farbstrudeln, die den Bildraum rhythmisieren. Es entsteht ein künstlerisches Universum jenseits konkreter landschaftlicher Gegebenheiten.

Gefesseltes Licht, wie rufen wir dich? Verborgene Wärme, Seligkeit unseres Daseins, wie rufen wir dich?

Die Expressionisten zeigen die Wirkung der Sonne auf die Natur – und auf sich selbst. Ihre farblich glühenden Landschaftsmotive werden zur Projektionsfläche für die individuelle psychische Verfassung. Im Fokus steht oft die Sonne, als Dialogpartner und Identifikationsobjekt der aufgewühlten Seele. Um die emotionale Wirkung zu steigern, lösten sich die Maler bei der Farbwahl von der natürlichen Erscheinung. Sie folgten eher ihrer künstlerischen Phantasie als einem genauen Naturstudium. Mit freier Pinselführung brachten sie leuchtende Reinfarben auf die Leinwand.

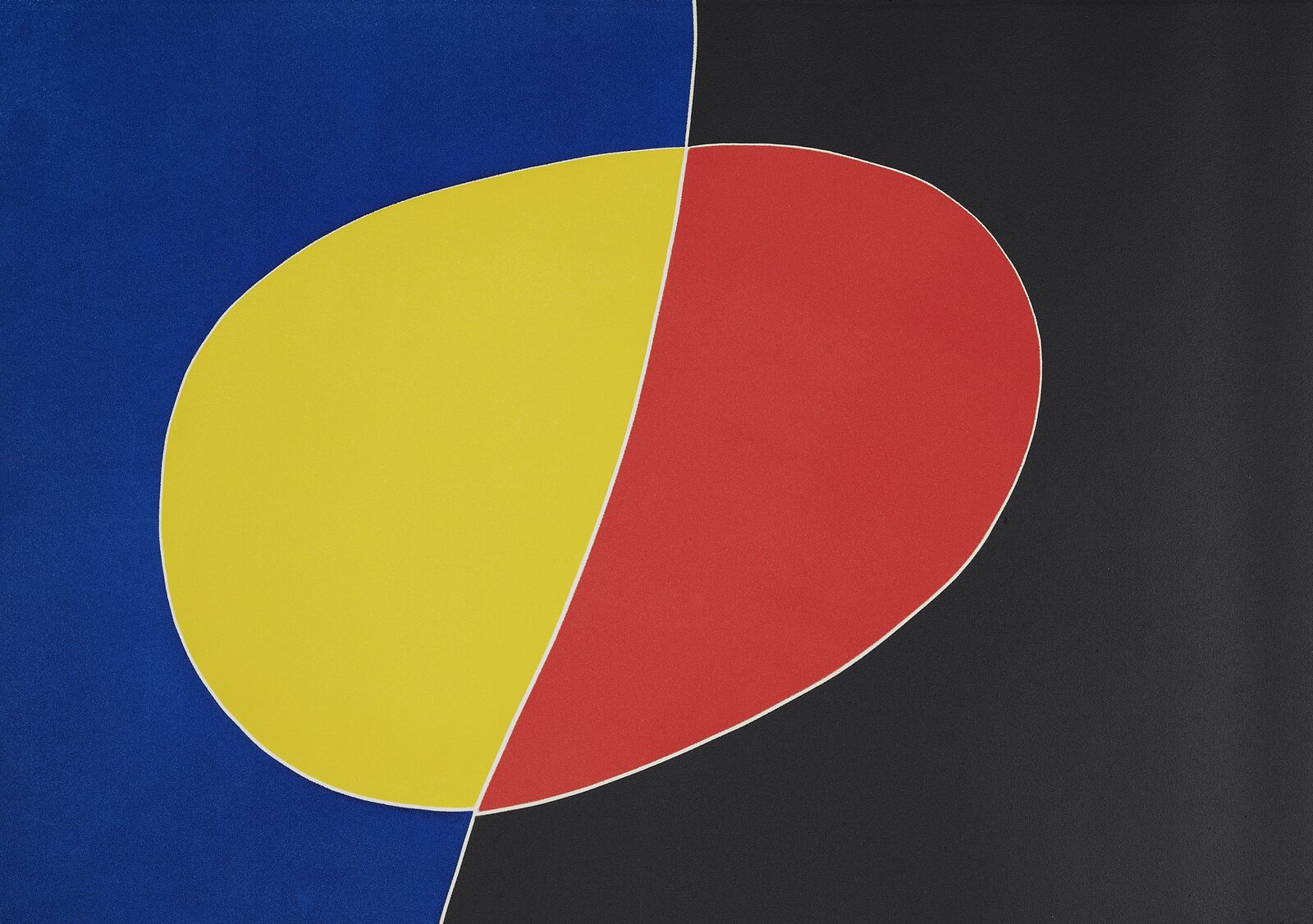

Sonia Delaunay: Simultankontraste, 1913, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid, © Pracusa Artisticas S.A.

Eine mehrfach farbig eingekreiste Sonnenscheibe oben rechts deutet an, dass Sonia Delaunays abstrakte Komposition von einer sonnenbeschienenen Landschaft inspiriert ist. Aber das Bild „Simultankontraste“ lebt vor allem von den Kaltwarm- und Helldunkel-Gegensätzen. Der Chemiker Eugène Chevreul hatte dazu grundlegende Erkenntnisse veröffentlicht.

Abstrakte Gemälde seit den 1930er Jahren zeigen die Sonne häufig in Form eines einfachen Kreises. Gerade weil dieses archetypische Zeichen keine Abbildungsfunktion hat, eignete es sich als Symbol für das energetisch aufgeladene Zentrum des Kosmos. Die Pop-Art der 1960er Jahre, die jede spirituelle Bedeutung der Kunst ablehnte, verwendete die Sonne als ironisches, aber ästhetisch effektvolles Zitat.

Gérard Fromanger: Die Sonne überflutet meine Leinwand, aus der Serie Das fragliche Bild, 1966, Sammlung Fanny Deleuze, © Fonds de dotation Fromanger, Abbildung: Studio Christian Baraja SLB

Befreit fließt die leuchtend gelbe Farbe über den Rand der Sonnenscheibe hinaus. Der Künstler Gérard Fromanger gehörte in den 1960er und 1970er Jahren zur künstlerischen Bewegung der Figuration Narrative, einer französischen Strömung der Pop-Art. Sein Gemälde verkörpert eine Sonne ohne jede esoterische, okkulte oder metaphysische Bedeutung. Sie ist reine Farbe.

Ich fühle die Sonnenstrahlen auf meinem Körper.

Ich schmelze aufgelöst im warmen Licht,

ich bin ausgedehnt über die ganze Erde…